こんにちは!

たまごのソムリエ・こばやしです。

インドのお肉屋さんでは

注文が来てから店頭で

鶏をさばくんだそうです。

日本人からすると

ちょっと残酷な気がしますが、

ムスリムの人が多いインドでは

目の前で血抜きをしてくれるので

ハラールかどうかが

分かるメリットもあるのだとか。

なるほど・・!

こういう

宗教や文化に根差した

その地域ごとのやり方って

興味深いです。

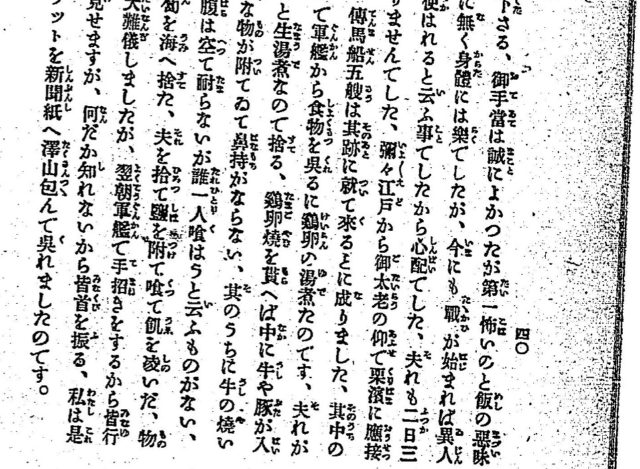

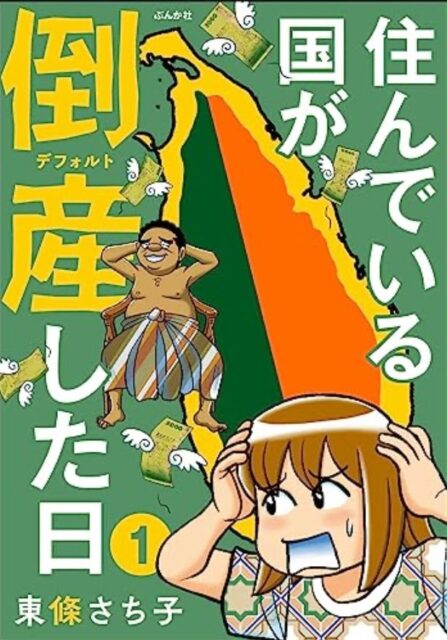

そういえば

スリランカ在住で

カフェを営んでいた

漫画家・東條さち子さんが

作中で

『スリランカでは

国がデフォルトして

食糧不足なのに

毎食かならず

あたらしい料理を作って

食べきれない分を

すぐに捨ててしまう。

もったいない。』

ということを

描かれていまして、

「もったいない」の

感覚がまるで違うわけですが、

これも思うに

熱帯域で食中毒の起こりやすい

東南アジア的な

長年の知恵かもしれません。

電力事情が悪い地方都市では

冷蔵庫の普及も

多くないそうで、

余ったものを

とっておいて後で食べ、

食中毒の健康被害に会う

リスクの方が

「もったいない」を

上回るのかも。

インドの肉屋さんも

「かわいそう。」よりも

「宗教的クリーンさ」のほうが

上回っているわけです。

たまご料理で言いますと、

たとえばマヨネーズが

欧州で普及したのは、

生卵黄の両親媒性

(水と油をなじませる効果)

を料理で活かしつつ

サルモネラなど菌的なリスクを

お酢の殺菌力で排除するため

とも考えられます。

日本とちがって

たまご生食の危険性が

高いんですよね。

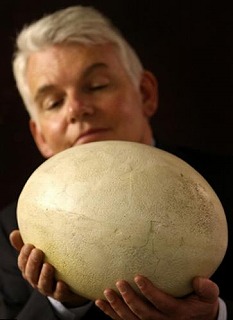

他の食べ方でも

たまごの生食は

カクテルなどで

アルコールと併せる

レシピが多いんです。

日本だとどうでしょうね?

温泉玉子や

トロトロ半熟煮玉子

は、どちらも

昭和以降に大きく普及した

日本特有の料理なんですが、

西洋と逆に

生食で食べる文化が

もともとあったからこそ

そこからの派生料理

とも言えます。

日本と同じく

たまごの生食の文化がある

デンマークでは

魚と生卵をあわせた

絶品メニューがいくつもあります。

これなんかも

気温のひくい北国で

鮮度が落ちにくいから

魚とともに

生食しやすい素地が

関係しているとも言えます。

調理器具や流通

温度管理も、

世界的に共通しつつありますから

地域性で普及しなかった

たまご料理も、

他国のたまご料理でも

裏にある文化まで

考えたうえで

日本風に翻訳できたり、

新しいメニューが考えられる

素地も増えてきているんじゃ

ないでしょうかね~。

ハラル的な『野菜出汁』が

おいしい煮卵とか。

インド式で目の前で

安心してもらえる作業を

可視化する、というのも

なにかのヒントになりそうです。

ここまでお読みくださって

ありがとうございます。