こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

たまごと偉人のエピソード第17弾です。

今回は永遠の大スター、ポールサイモンさん。

僕たちより上の世代では、

「サイモン&ガーファンクル」

としても有名な米国の歌手です。

ボクも大ッ好きな方で、史上最多13ものグラミー賞を受賞、タイム誌「世界で最も影響力のある100人」にミュージシャンとして唯一選ばれる(2006年)くらいのスゴイ方。

彼の代表曲に

「母と子の再会(Mother and Child Reunion)」

という歌があるのですが(※日本でのリリース時には「母と子の絆」と訳されています)、

この歌にちょっと興味深いエピソードがあります。

NYチャイナタウン

ある日、サイモンさんは中華料理店に入り昼食を摂りました。

さて、何を食べようか…

と開いたメニューから目に入ってきたのが

「母と子の再会」

という料理でした。

これを見た瞬間サイモン氏は強いインスピレーションを得たと、後々語っています。

料理から名曲ができる…なかなかステキなお話です。

この、

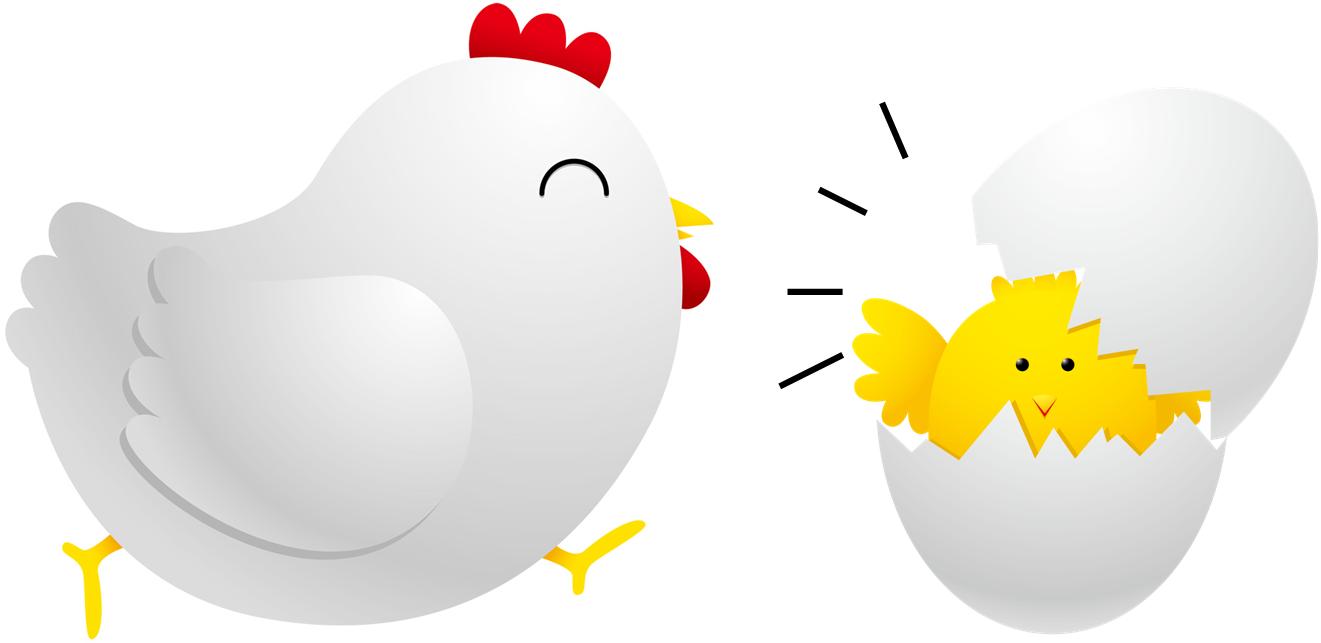

「母と子の再会」なる料理。

コレ日本で言う「親子丼」のことなんですね。

つまり、鶏肉と卵の料理。

“親子”

すなわち“母と子”が「ふたたび」出会って、

美味しい料理になっている。

その事にサイモンさんは衝撃を受けたわけです。

「それってあんまりカワイソウじゃん・・・!」

と思ったのか、「ステキな再会・・・!」と思ったのかは分かりませんが、

歌詞の

『こんな奇妙で悲しみに沈んだ日なのに、母と子は再会した』

…というフレーズを見る限り、どうやら「食べられる直前の短い再会」、という“皮肉な運命”に対しての悲しみのある驚きだったようです^^;

卵消費量世界第3位の国・日本に住む私としては、

「そんなに驚く組み合わせかなぁ・・・?」

と思わないでも無いですが、

実は

サイモンさんにとって、

「卵と鶏肉」の組み合わせは

「食べようと考えてはいけないメニュー」だったかもしれないんです。

◆ユダヤ教では親子丼は超NG!

ポール・サイモンさんはユダヤ系アメリカ人。

そして、

ユダヤ人にとって「親子丼」はタブー料理なんです。

ユダヤ教の戒律には

「子ヤギの肉を、その母の乳で煮てはならない」

と記されています。

お母さんと子供を一緒に料理するなんてかわいそう!ダメダメ!

…という考えのようです。

同じ理屈で、

チーズバーガーもアウト。牛肉と乳製品ですから。

クリームシチューにお肉を入れると、これもアウトです。

鮭イクラ丼なんてのも、もちろんダメ。

イスラエルでは「胃の中で一緒になるとダメだから。」という理由で、肉料理のコースではデザートにアイスクリームなど乳製品を用いない、なんてレストランも少なくないのだとか。

うーん、厳しい!

もしかすると、サイモンさんは幼少から、あまり親子丼の食材組み合わせに触れてこなかったのかもしれませんね。

そして、サイモンさんは親子丼との衝撃的出会いの少し前に、長年連れ添った愛犬ペギーを亡くしています。

「身近に起こった愛する者の、初めての死だったんだ。その喪失感と“母子の再会”料理の衝撃が繋がって、この曲ができたんだ。」

との事で、色々な出会いと別れ、死生観がこの名曲を形作ったんですね。そう思ってこの歌詞を聞いてみると、なかなか興味深いです。 良い曲ですので、ぜひちょっと聞いてみてください↓

◆革新し続けることの素晴らしさ・・・!

ポール・サイモンさんの初アルバムリリースは1965年。最新アルバムは去年。なんと50年以上に渡り、自分の築いたスタイルを崩しレゲエやエレクトロミュージック・アフリカ民族音楽など、様々な音楽を次々取り入れ新境地を開拓し続けているんですね。

親子丼の歴史は、およそ百年。

伝統ありながら、こちらも生たまごの黄身を添えたり、ふんわり泡立てたり、まだまだ新技法とレシピが考案され続けています。

僕達も、いろんな出会いやご縁を活かし、よい食づくりに励まないといけませんねー。

ここまでお読みくださって、ありがとうございます。