こんにちは!

たまごのソムリエ・こばやしです。

先日ニューヨークさんの番組に

出させてもらったのですが、

その時のクイズのひとつが

「王子の狐」という落語で、

玉子焼きが出てくるお話でした。

僕は大の落語好きなのですが、

もうひとつ、たまごの出てくる

落語の演目があります。

「夢たまご」というお話です。

故桂枝雀さんのお話で、

名演がCDに残っています。

どんなお話かというと・・・

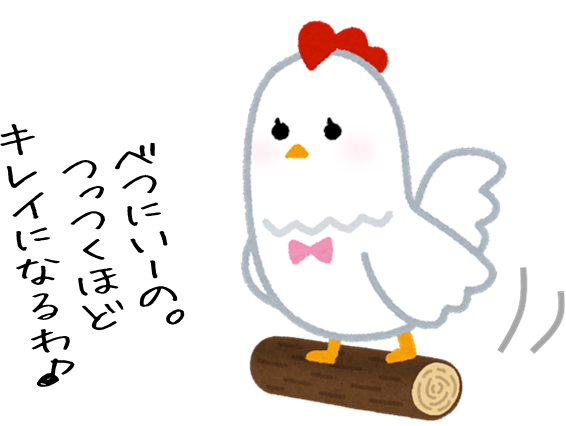

長屋で寝そべっていた男

ちょっと小腹がすいたな・・

と思っていたところ、外から

物売りの掛け声が聞こえてきた。

「たまご〜、たまご〜、

夢たまごぉ~、1つ1銭ン〜。」

おお!ゆでたまご売りか、

と呼び止めてみると、

『ゆでたまご』じゃなくって

『ゆめたまご』だという。

見てみると

赤卵や白卵、いろんなのが

かごに入っていて、

なんでも食べると必ず

「夢をみる」んだそう。

こりゃ面白い、ってんで

一つ買って早速食べてみる。

すると、

「たまご〜、たまご〜、

夢たまごぉ~、1つ1銭ン〜。」

と自分が卵を売っている夢、

つまり『夢たまご売り』に

なった夢をみている・・・。

夢の中で夕刻になって

売り終わり家に帰ると、

夢たまご売りの?

息子がいる。

嫁さんがいる。

夢の中だと

自分の嫁さんだしな~・・・

ってんで布団に入ってから

手を出そうとしたところ、

夢たまご売りが現れて

「ヒトの嫁さんに何するんじゃ!」

とボコスカ殴られてしまう・・・

というところで男は目を覚ました。

ああ、やっぱり夢だったんだ。

しかしあの夢たまご売りは、

俺が夢ン中で嫁さんにちょっかい

出したことなんてちっとも

知らないんだもんなぁ。

おもしろいわ~。

そう思っていると、

夢たまご売りの掛け声が

外から聞こえてきて、

「たまご〜、夢たまご〜、

なんぼ夢の中でも〜

してええことと

悪いことがあるぞ〜!」

というお話です。

幻想的というか、

ちょっとSFチックで

ドラえもんの『うつつマクラ』

みたいなお話で

非常におもしろいです。

この噺、

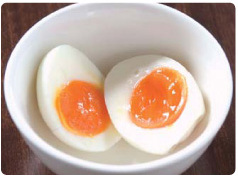

実際に聴くと

めっちゃ美味しそうに

カラを剥いて食べる様子

なんかもあって、

たまご屋としても

大満足なんです。

◆ゆでたまごは安眠効果がホントにある

じっさい、

たまごの成分には

安眠効果があります。

たとえば、睡眠をおこす

メラトニンになる素材の

トリプトファンが、

たまごにはたっぷり含まれています。

また、同じく豊富なビタミンDも

最近の研究では安眠に効果ありと

言われています。

そして、

逆に目覚めた後の

活動時に食べると、

卵白ペプチドが

スッキリ目覚めを

手助けしてくれるという

寝るに良し

起きるに良し

の生活に質を上げるのが

卵のメリットなんです。

ぜひ卵を食べて、

質の高い睡眠で、

夢たまご的な

たのしい体験を

すごしてくださいませ~。

ここまでお読みくださって、

ありがとうございます。