たまごのソムリエ、こばやしです。 こんにちは!

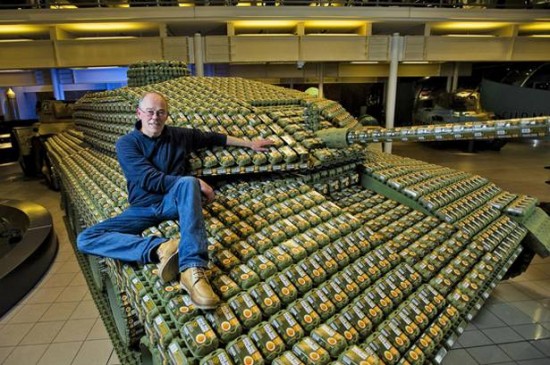

上の写真はたまご容器5016パック(卵約3万個分)で作った戦車。 毎年ロンドンで開催される「Eggs for Soldiers(兵士のためのタマゴ)」という、戦争で負傷した軍人を支援するための資金集めイベントの一幕です。 このたまごは英国内で年間通して販売されていて、1パック買うごとにに、15ペンスが傷痍軍人支援団体に寄付されます。

このパック容器は戦車のためにワザワザ着色したわけではなくて、もともとミリタリーっぽいカーキ色のデザインなんですね。 割とカッコよくて、売り場でもけっこう目を惹きそうです。(^^)

以前に紹介した、オーストラリアでも病気の子供救済の寄付つきたまごが売られていますし、主義主張の是非はともかく、美味しさや健康だけじゃない新たな価値を持った商品が売り場に並ぶというのは、悪くないですね。

「日本一儲かる農業」のもくもくファーム、木村社長さんがおっしゃっておられましたが、「モノから価値」への転換を考えた場合、やはり「応援したくなる」というキーワードがとっても大事になってきます。

少なくとも「あそこを応援してやろう!」と思ってもらえない限り、特に私達のような小さな企業はゼッタイに生き残れないワケです。

このニュースのような「軍人支援とたまご」なんて組み合わせは日本でなさそうですが、もっと誰かのためになる、共感を得られる価値ある商品の良いヒントにはなりそうです。

※作ったのは英国の彫刻家スチュアート·マードック氏、戦車は英国陸軍の主力戦車「チャレンジャー2」のレプリカです。