洋菓子店のみなさま

クリスマス大変おつかれさまです。

そして飲食店のみなさま、

年末へ向けて更なるお忙しさかと思います。

こんにちは!

たまごのソムリエ・こばやしです。

今年もあと一週間ほど

どんな正月になるでしょうね!

スタッフのYさんから

おもちをいただきまして、

できたてを食べながら、

正月のお雑煮もたのしみに想像してます。

さて、お餅といえば、

おもしろい卵料理があります。

「餅餤(べいだん)」

と言いまして、一言でいうと

おモチのたまごサンド

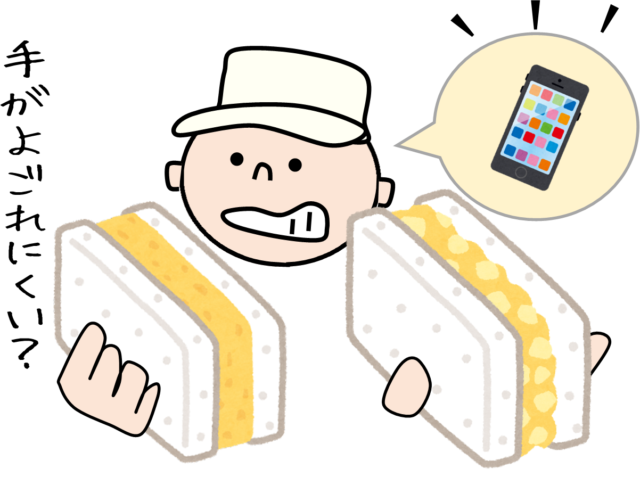

たまごと野菜を煮て、

それをおモチで挟んで

四角く切ったものです。

これ、千年前の平安時代から続く

由緒正しい料理なんですね。

今年は平安ブームでしたが、

清少納言の「枕草子」に

この「べいだん」が出てきます。

『~白き色紙に包みて、松の花のいみじく咲きたるにつけて持て来たり、ゑにやあらむと、いそぎ取り入れて見れば、餅餤といふ物を、二つならべて包みたるなりけり、添へたる立て文に、解文のやうに書きて

進上

餅餤一包

例によりて進上如件

少納言殿に』

となってまして、

『~白い色紙に包んで、梅の花がステキに咲いた枝に付けて持ってきたものが、これもしかして絵じゃないかしらと急いで受け取ってみると、餅餤(へいたん)という餅が二つ包まれていました。

添えてある立文は以下のような形式でした。』

“進呈

餅餤ひとつつみ

習わしによってこんな風に献上します

少納言殿へ”

という内容が描かれていました。

文学仲間の藤原行成さんからの

ちょっとステキな贈り物だったようです。

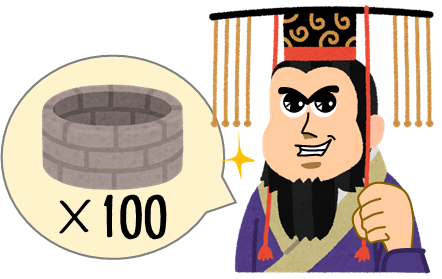

◆昇進式のプレゼントだった

ちなみにこの『お餅たまごサンド』

餅餃(べいだん)は、

特別感のあるごちそう

でして、

特別なシチュエーションでのギフトでもありました。

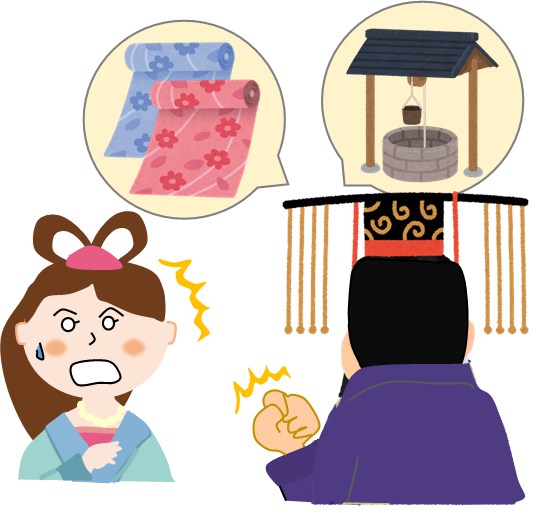

この頃毎年2月に定考(こうじょう)という

表彰式がありまして、

帝に仕える官吏の中から、

とくに芸能に秀でたものを選んで

官位を与える昇進の儀式でした。

そこで公卿諸臣に供された餅が

この、たまごサンドモチ“餅餃”だったのですね~。

当時の先進国・中国から来たお菓子なので

おしゃれ感も強かったっぽいですね。

ゴディバのチョコギフト

ゴールドコレクションをもらった、

みたいなイメージでしょうか。

なかなか興味深いです。

ちなみに紫式部が行成さんから

もらった際は

「こんなステキなものもらって

なんて返信しようかしら・・。」

と悩んで天皇の奥様(中宮様)とも

ワイワイ話しあって

「餅餃(へいたん)を直接じゃなく

使いにもってこさせるなんて

冷淡(れいたん)ですわね♪」

なんて返答を書いています。かけ言葉ですね。

すると行成さん本人がすぐにやってきて

「教養を鼻にかける女性って

すぐ和歌で返信したがるのに、

しゃれた文章で返すなんてやるなぁ。」

なんて感心して、

その後同僚に話したところ

貴族の間で評判になったそう。

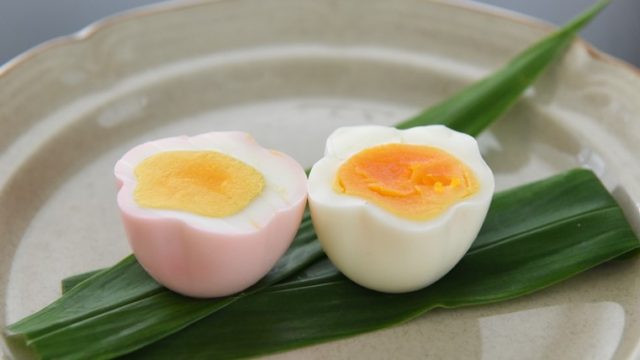

◆旧暦2月はたまごのベストシーズン

ちなみにこのお話し、

旧暦の2月は

今の4月上旬くらい。

もともと平安の頃は、

鶏は毎日たまごを産んでいませんでした。

ツバメやすずめなどと同じく、

4月~7月ごろだけ

たまごを産んでいたんです。

鴨やあひるの卵も同じ。

卵は『季節もの』

春だけのレアなご馳走食材

だったのですね。

ですので『たまご料理』って

この時期最高の旬の料理といえます。

(花卵 『万宝料理秘密箱 卵百珍』 | 江戸料理レシピデータセット)

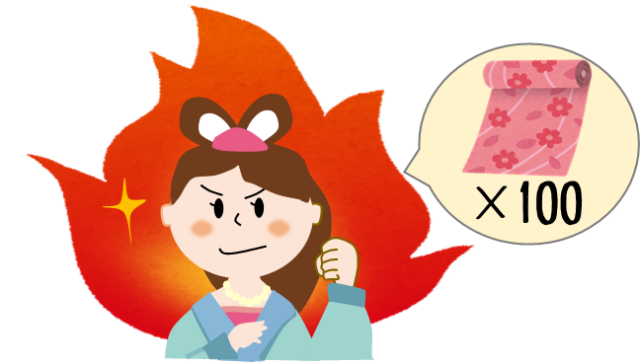

◆『春の旬たまご料理』の切り口はアリ

年中産んでくれるようになったいまでも

鶏卵の質は春が良く、

ニワトリのコンディションも最高です。

「春は旬なたまご料理」

の切り口でメニューに入れるのは

とてもおススメです!

ここまでお読みくださって

ありがとうございます。

(参照:「枕草子」133段・平安朝の食文化考/帯広大谷短期大学紀要第39号2002年3月)