こんにちは!

たまごのソムリエ・こばやしです。

「うーん!

このチーズケーキって

ふわっふわ!

めっちゃ美味しい!」

こんな表現を

新幹線で耳にしました。

きっと、大阪で買える

あの有名店さんの

チーズケーキだなぁ、と

想像しています。

さてこの

「ふわふわ」

という言葉。じつは、

江戸時代からフツーに

使われていた表現です。

しかも、

『たまご料理』の表現で。

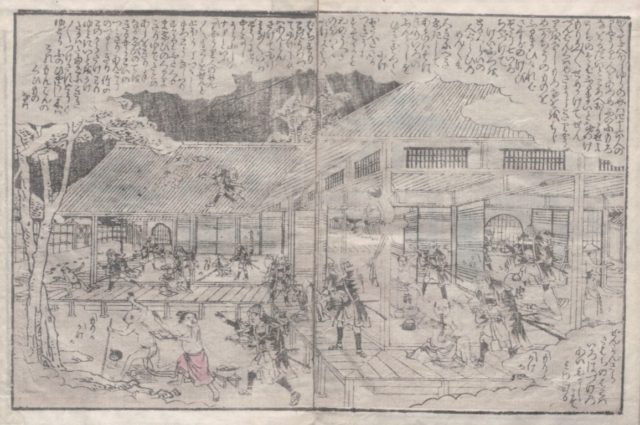

少し話は変わりますが、

江戸中期

1700年代前半に、

船が難破したことで

薩摩からロシアへ渡った

ゴンザさん、という方がいました。

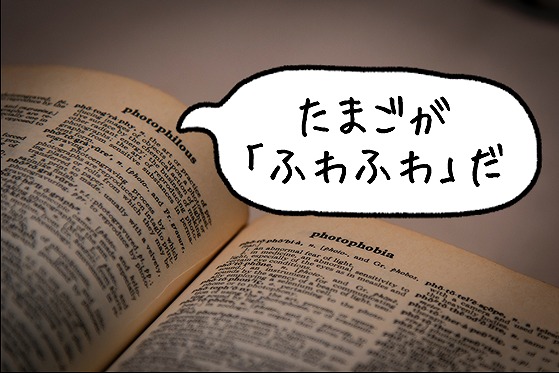

彼は

女帝エカテリーナ2世の命で

科学アカデミー付属の

日本語学校の教師となりまして

『新スラヴ・日本語辞典』

という初の露日辞書を

作ったのですが、

この中にも

「卵の料理が、ふわふわだ」

という表現用例がでてきます。

それほど日本では

たまごが『ふわふわ』

という表現が日常に

なじんでいたのですね。

いかにも

現代語っぽい言葉なのに

なかなか面白いですね。

じつは

「たまごふわふわ」

なる、ズバリな名前の

江戸時代の料理がありました。

東海道は袋井宿の

名物料理で、

いまでも静岡へ行けば

「ふわふわ」が

多くのお店でたのしめます。

出汁風味で

ホンっトふわっふわ食感で、

すんごく美味しいんですよ

これ。

この料理のおかげで、

「ふわふわ」

という表現は、特に

『たまご料理の食感』として

非常にメジャーな

形容詞になったのです。

◆たまご料理名として知名度№1

江戸時代って

今と違ってネットや

情報網が確立されてませんから

料理の名前やレシピは

時期や場所で

けっこうめいめい勝手に

名付け・考案されているんですよね。

例えば「黄身」の表現ひとつでも、

本によって

「黄なるところ」

「黄目」

「赤身」と

ぜんぜん表現がちがったりします。

また、掲載レシピもてんでバラバラでした。

ところがですね、

「江戸時代のたまご料理の名前」

を研究した面白い論文によると、

江戸時代に出版された料理本の

たまご料理名の中で、

ダントツで多く、

しかも共通して

登場していたのが

「たまごふわふわ」

でした。

なにせ「ゆでたまご」よりも

掲載登場数が多い!んですよ。

それくらい江戸の昔に

「たまご料理」として、

また食感の「表現」として

ふわふわ

が世の中に定着していた

ということです。

◆食感を料理名につけるとヒットする!?

そして、この「ふわふわ」は

現代において

たまごメニューで

売上を上げてくれる

魔法のキーワード

になります。

じつは、

日本人は「食感表現」が

大っ好きでして、

メニュー名に

「食感」を加えるだけで

売上が上がる

ことが知られています。

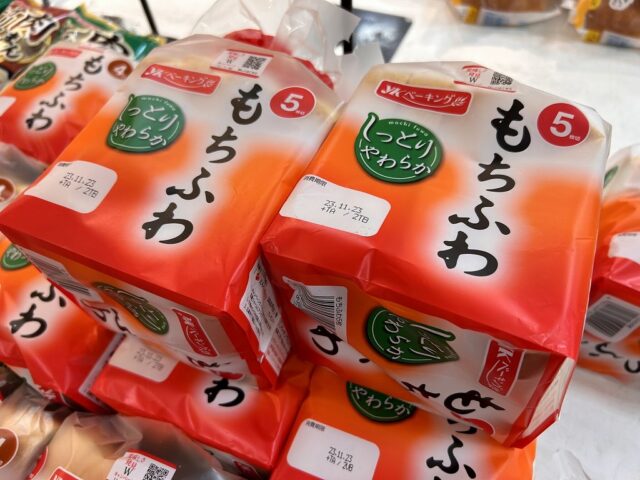

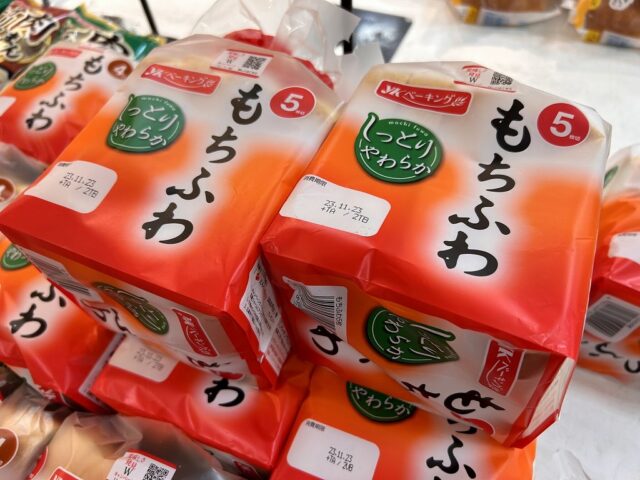

たとえばコンビニ業界では

「もちもち」を

商品名に入れると5倍売れる

なんて言われるくらい。

たまご料理

オムライスやプリンでも

ふわふわ

トロトロ

なめらか

など、

食感キーワードは

すごく誘因性が高いんです。

あなたのお店でも、

こだわりのメニューの

お名前に、

ぜひその料理を表す

食感の「一言」を加えるだけで

お客様の魅力が上がります!

ぜひお試しくださいませ~。

ここまでお読みくださって

ありがとうございます。

(参照:江戸時代の料理本にみるたまご料理について/松本仲子・日本家政学会誌 )

(関連:食感オノマトペで出数がめっちゃ増える | たまごのソムリエ面白コラム)

(関連:メニューに「食感」を書くと売上増になる(オノマトペの効果) | たまごのソムリエ面白コラム)