こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

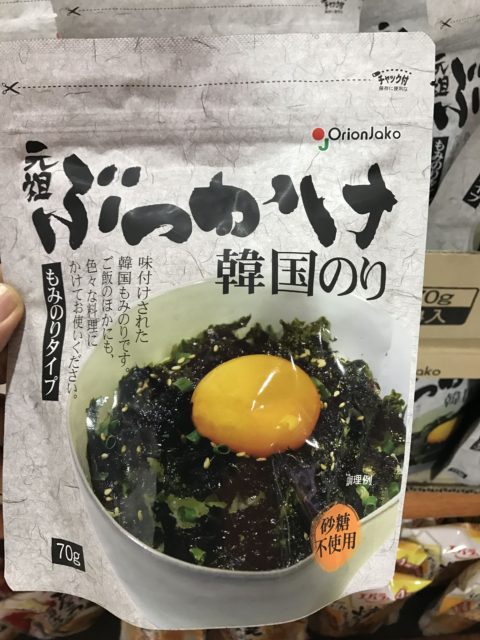

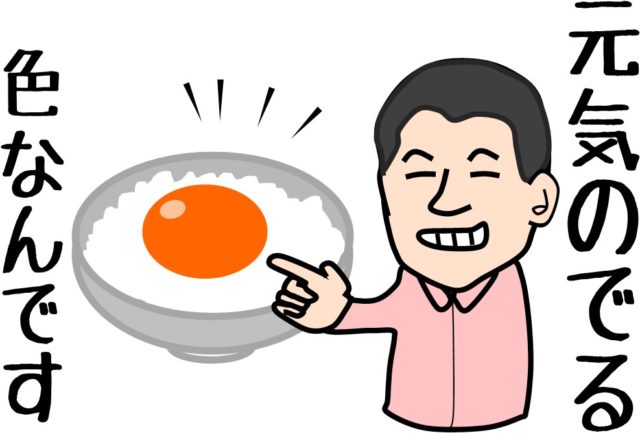

この美味しそうなたまごの絵が入った商品、いったい何だと思いますか?

コレ実は、ホームセンターで売っている炊飯器の外箱なんです。

良く売れているんだそうです。

以前少し書きましたが、卵の黄身を見せることで、人は目を惹きつけられます。

店舗での写真を載せたメニューイングには、積極的に黄身のシズルを取り入れるべきです。

〇日本人は世界トップクラスの卵好き

意外と意識されていない

「卵の魅力」が

黄身の「色」と「形」です。

あの黄色、あの丸みを見るとどうしても目が行ってしまうんですね。

世界トップ3に入る卵消費国の日本。

食文化的にも生卵としての黄身を見慣れていてよく食べますので、「見た目」の誘因効果としても機能しやすいんですね。

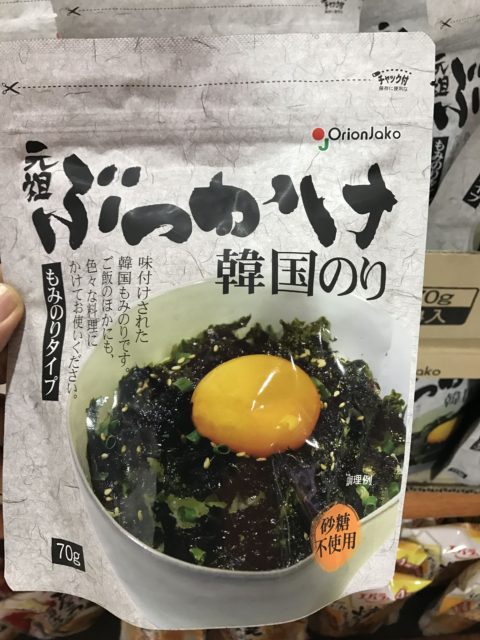

例えば下の商品メニュー。

もし黄身が無ければ、絵的にとっても地味な商品になりますよね。

こちら↓の2商品なんて『肉炒めの素』『のり』ですからたまごは入ってませんし関係無いですよね。なのに、たまごが主役級に目立っている……。

こんな風に、街中でよく見るとあちこちに「黄身」で目を惹きつける商品やメニューがあります。

冒頭の紹介のように、電化製品まで「黄身のシズル効果」を使うようになってきていますが、

それだけ「効果的」だということです。

じゃあ、なんで黄身が効果的なのかといいますと、2つ理由があります。

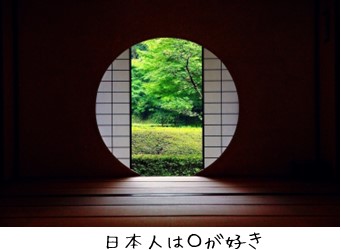

〇丸い形状に惹かれる

人は心理学的に丸いものに惹かれます。

人間の攻撃欲求は丸いモノを見ると弱まるのだそうで、子供のキャラクターなんかも全て丸っこくなっていますよね?

特に日本人は丸いカタチが好きな傾向があるそうで、

和菓子・茶道の影響や日本国旗など様々な様式で「〇」形が取り入れられていて、自然と丸い形状に触れていることも大きいんじゃないか、ともいわれています。

〇たまごの色味にヒトは惹かれる

また、黄身の明るいオレンジ色は心理学的に「開放感」を掻き立てます。

ビタミンカラーとも言われるこの色味は、元気さの象徴でもあります。

○の形状とオレンジ色

この両方を併せ持つ黄身は、シズルとして人の目を引くベスト食材なんですね!

実際僕達のお客様でも、和風パスタに黄身を乗せ写真をメニューで見せたところ、

100円UPしたにもかかわらず出数は2割もアップしました。

お客様の目を引く、

粗利のとれるメニューシズルにぜひ「黄身の写真」を活用してみてはいかがでしょうか!?

ここまでお読みくださって、ありがとうございます。