こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

あなたのお店の

「違いの伝え方」について、お話をします。

初水揚げサンマのニュースが出てましたね。

今年はかなり水揚げが少なくて

競りの結果が記録的高値、

昨年の倍以上になってまして

なんと1匹約3500円での販売スタートとなるのだとか。

漁獲高減は問題ですが、

面白いと思ったのは、

その価格

競り、ということは、

「高いな」と

「この値段でも欲しい」が

つりあった結果なわけです。

3500円でも欲しい

という人が現実にいるからこその値段。

たしかにサンマ美味しいですもんね~。

じゃあ、来年さらに倍の7000円になったら

買うでしょうか?

5倍になったら?

それでもめちゃめちゃ好きな人は買いそうな気もします。

ウナギなんて、高くても皆食べてますもんね。

もしかすると、

サンマの価値って

もともと3500円なのかもしれません。

ふだんの一匹200円、がオカシイのかも‥‥

ちょっとぼくたちの話をしますと、

以前、

ある製紙会社の

社長さんに、

「卵とトイレットペーパーって価格競争の極みですよね。お互い頑張りましょう。」

と激励されたことがあります。

そう、卵=特売=安い

というイメージがあります。

なぜか?

全国のスーパーさんで、

卵を特売しているからです。

しょうがないですよね。

…いや、ちょっとまってください。

どのスーパーの卵も、

基本はちがう農場のたまごです。

じゃあ、ホントなら

東京のスーパーさんで卵が安くても、

大阪で卵が安い理由にはならないはず。

だって、別物なんだから。

つまり、

お客様が

「どれも同じだよね。」

‥‥‥と思っていること。

これが、安いイメージの真の理由なんです。

では、

あなたのお店のメニューは

いかがでしょうか?

ライバル店さんとの違い

を説明できてますでしょうか?

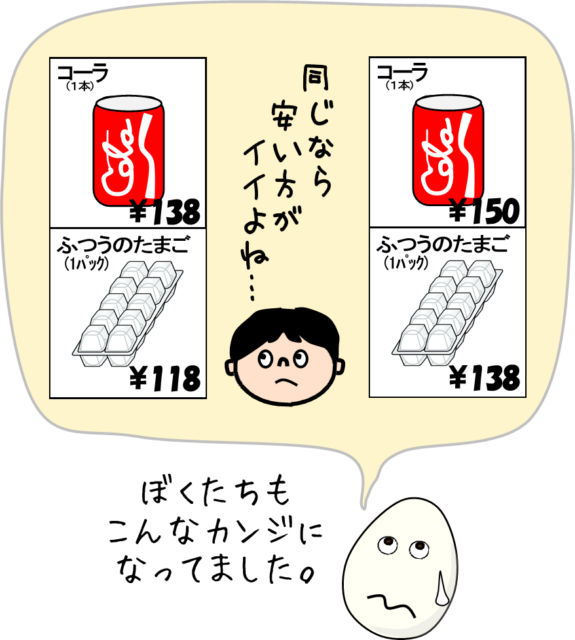

わかりやすく言うと、

『コーラ』になっていませんか?

ということです。

コーラって日本中どこでも売っていて、

もちろん味もおなじ。

「同じコーラだったら

10円でも安い店がいいよね。」

だれでもそう思います。

こうなっていないかどうか‥‥‥

これ逆に言うと、

「違いがあれば

お金を出してもいい」

と、お客さまは考えているということ。

「そりゃ、もちろん

説明してるよ!

ウチは〇〇がヨソと違ってて

美味しいって、

きちんとメニューにも

HPにも書いてあるよ。

こだわってるんだ。

一緒にしてもらっちゃ困る。」

そうおっしゃるかもしれません。

実際その通りだと思います。

ただ、

その「伝え方」は

ほんとうに、

あなたのお店の魅力を

ちゃんと伝えられている

でしょうか?

僕たちが、

お客様のお店と

メニューの打ち合わせをする際に、

よくする話があります。

ボクの手元に

「47都道府県・地鶏百科」(丸善出版)

という本があります。

これには各県ごとに

千種類ちかい

地場のこだわり卵が

紹介されています。

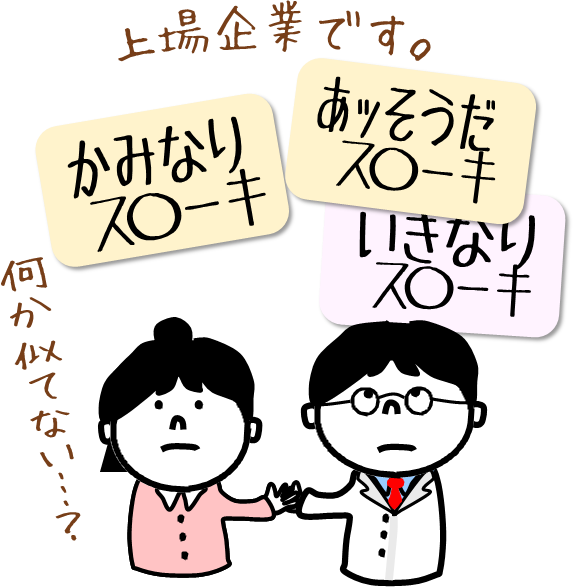

しかし!

『水と飼料にこだわっています』

『安全・安心です』

『自然豊かな〇〇の地で生産しています』

…と、大別して

この3パターンの

商品PRをしている

「こだわり卵」が、

なんと半分以上

なんです。

いや、もちろん、

どれもめっちゃ大事で、

すばらしいこだわりですよ?

でも、

『違いがあって』

『こだわっている』ことを

伝えているつもりでも、

残念なことに、

「どこも同じことを言っているよねぇ。」

……と、

お客様にそう思われてしまっている

可能性があるわけです。

「〇〇県産の

水と飼料にこだわった

純国産鶏の卵」

「△△県産の

豊かな自然と

こだわり発酵飼料

で育った卵」

いったいどっちが上か下か、

一読して分からないですよね?

「食べてもらえば分かる!」

と思うかもしれませんが、

正直、食べてもらえないから

皆困っているわけです……。

あなたのお店の魅力も同じで、

すくなくとも

ライバル店さんとくらべて

「こりゃ違うよね。」

と言ってもらえる

『伝え方』じゃないと

いけないんですよね。

もちろん、上記のような

こだわりどころは

必要ですが、

「近所のライバル店も

小麦粉にこだわっていて

ウチも小麦粉にこだわっている」

「ライバル店は

地元産こだわり卵使用

をウリにしていて

自分達もそう」

なんてカンジだと、

チョット別の切り口で

伝える必要がある!

ということです。

僕たちは、お客様と

かなり長々と、

その部分の打ち合わせを

することがあります。

たとえば、

ウチの近所の飲食店さまなら

『当店から

歩いて5分の距離

で生まれた新鮮たまご

を使用しています。』

と書いてもらい、

東京のお客様には、

『四国の自然を活かす

放し飼い農場のたまごを

産みたて当日に直送

してもらっています。』

と、アピールしてもらう。

コレ、

どちらも同じことを言ってますが、

伝えている『価値』は、

一方は『近い』

もう一方は『遠い』『わざわざ』

を“魅力”として言っているわけです。

なぜなら、

どちらも近所のライバル店さんで

言ってない(言えない)ことだから。

これはホンの一例ですが、

ひとつのたまごでも、

風味

育て方

考え方

飼料‥‥‥

いろ~~んなこだわり価値の

伝え方ができます。

たまごに限らず、

お店のいろんな素材と魅力を

違いとして伝えていければ、

「たとえ有名店が隣に来てもカンケーない。」

となって

もし、

そのご繁盛のお手伝いが、

たまご屋として

たまごのソムリエとして

できれば、

こんなワクワクは無いな!!

そんな風に考えてます。

それで83種類のたまごを

作り分けしているんです。

ぜひ、

あなたのお店がワクワクいっぱいでご繁盛しますように!!

ここまでお読みくださって、ありがとうございます。