こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

帝政ローマ時代の博物学者で軍人のプリニウスさんという人が書いた「博物誌」という本、そこに「3スパン人」という小人のお話が出てきます。

スパン、とはローマ時代の単位で、手を広げた親指から小指の先までの長さ。1スパンだいたい9センチくらいですね。

3スパンだから……27センチの背の高さになります。

ちいさい!

博物誌の記述を要約すると、

「インドの山奥に3スパンより小さい小人族がおり、鶴に取り巻かれている。春になるとヤギにまたがり全員で隊列を組んで海まで下って行き、弓と矢で3ヵ月間ツルと戦う。ツルの卵を食べ、泥と羽毛と卵のカラの家に住む。」

のだそうです。

ちなみに頭が大きくて体はムキムキなんだとか。

卵を食べ、ヤギに乗ってツルと戦い続ける小人。うーん、なかなか面白いイメージですね。

この「博物誌」はドラゴンやユニコーンなど現代でも知られる幻獣が多数紹介されている超有名な伝承本ですが、「鶴と戦い卵を食べる小人族」はその他にも、トロヤ戦争を描いたホメロス著「イーリアス」や哲学者アリストテレスさんの著述にもが登場しています。

卵の家…、どんなカタチだったのでしょうね。とても気になります。

〇日本でも食べられていた食材、鶴のたまご

ちなみに日本でもツル肉やツルのたまごは普通に食べられていました。

江戸時代の食材について細かく記された『本朝食鑑』(1697年)には、上品な風味の高級食材としてツルの肉やツル卵が紹介されています。

鶴は百病に効く、と信じられていたのだとか。

なにせ江戸時代に「三鳥二魚」と呼ばれた代表的な珍味のひとつが鶴でして、割とメジャーな食材だったようで解体方法を記した料理本がいくつか残っています。

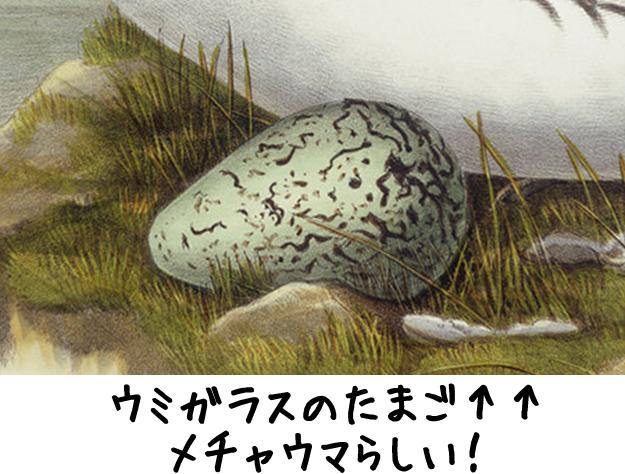

鶴のたまご…うーん、どんな味なんでしょうね。卵屋としてはとても気になります。

現代ではもちろん法で禁じられておりまして、鶴のたまごを食べることはできません。

鶴は植物食嗜好の強い雑食性で、果肉や種子・葉のほか魚などをバランスよく食べるそうです。

現代の養鶏配合飼料も同じようなバランスを考えた配合になっていますので、意外と鶴の卵は「現代の鶏卵」に近い美味しさがあるかもしれません。

ここまでお読みくださって、ありがとうございます。

こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。