こんにちは!

たまごのソムリエ・こばやしです。

先日、フジテレビの

あるクイズ番組さんから、

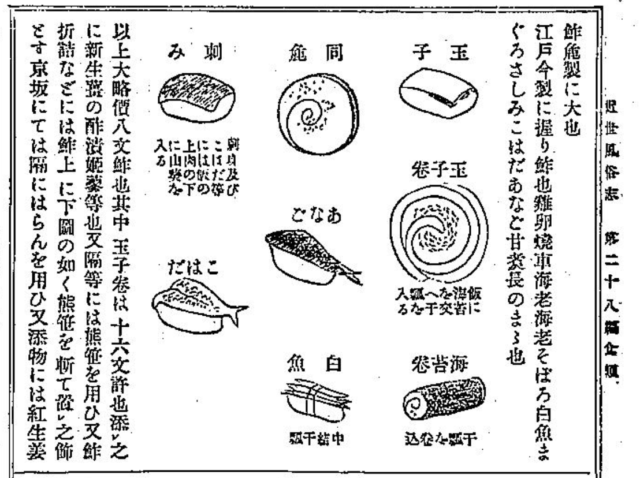

江戸時代の文化風俗を記した本

「守貞謾稿」の内容

について、

僕に質問がありました。

江戸時代の

「たまごの値段」

が載っているんですね。

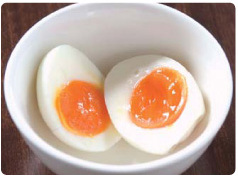

といっても生卵じゃなくて

「ゆでたまご」の値段です。

一個が20文でした。

うどん・そばが16文でしたので、

現代の感覚では・・・

一個500円くらいでしょうか。

うーん、

わりと良いお値段ですね。

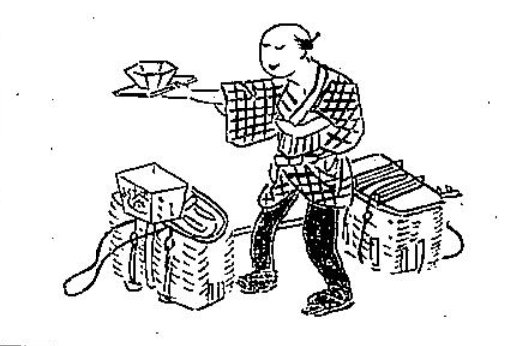

「鶏卵の水煮を売る 価大約廿文 詞にたまごたまごと云 必ず二声のみ 一声も三声も云ず 因云四月八日には 鶏とあひるの玉子を売る 江俗言伝ふ 今日家鴨の卵を食する者は中風を病まずの呪と 京坂 此事無也」

とありまして、

『価大約廿文』とあるのが

値段20文のコトです。

「たまご~たまご~」

と2回言って

売り歩いたわけですね。

当時のゆでたまごは

バテ気味の時に食べる

滋養強壮のもと。

いうなれば

オロナミンCみたいな感覚で

江戸っ子は買っていたようです。

また、別項には

寿司の

「玉子巻き」の値段

も載っていまして、

こちらは16文。

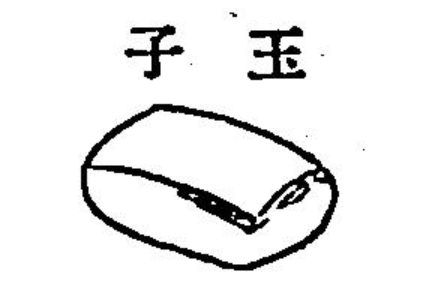

玉子寿司の下にある

「玉子巻」とある

渦巻みたいなのは、

こんなヤツですね。

うどんそばが当時16文で

玉子の寿司はそれと同じ

ゆでたまごはちょっと高価、

ということですね。

なかなか興味深いです。

寿司の方が手間が

かかってそうですが、

冷蔵保存できない江戸時代なら

「丸のまま茹でられる」

そんな鮮度の

クオリティ卵が必要となる

ゆでたまごの方が、

玉子寿司より貴重、

ということだったのかもしれません。

◆「空気」を記録した本だからスゴイ!

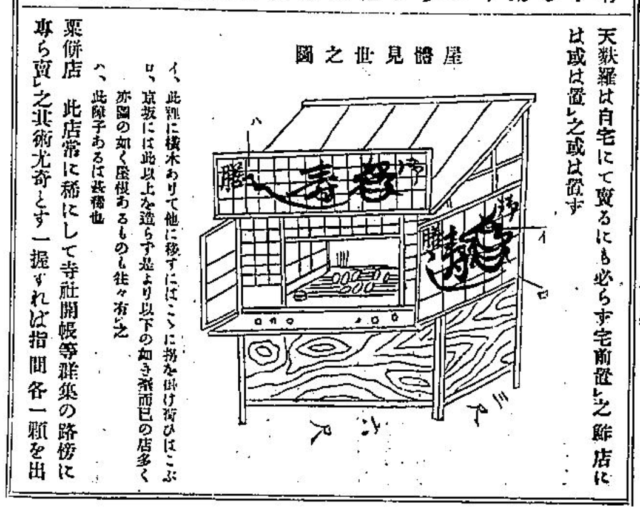

この「 守貞謾稿」という本

すんごく重要なんですね。

なんでかというと

記録に残される

ことのない、

その時代の

『当たり前』が

書いてあるから。

例えば現代では

『現代用語の基礎知識』とか

『新語事典』なんてものが

出てますよね?

それによって、

現代のヒット商品や

皆が熱狂した話題なんかが

数十年経ってもわかります。

「セブンイレブンが

今年は過去最高益だった」

とかそんなことも記録されます。

でも・・・

「コンビニのドアは自動ドア」

とか、

「ドリンクには

ホットとアイスがあり

レジで指定する」

‥‥‥なんてことは、

わざわざ

書かれたりしません。

なぜなら、

誰でも知ってる

『当たり前』だから。

例えば

数百年経って、

誰かが

現代のこと・令和の文化を

見返そうと思ったら、

こうした

空気のように

あたりまえのことは、

「どんなんだっけ?」

と分からない事だらけ…

…になっちゃうかもしれません。

で、江戸末期に記された本

「 守貞謾稿」ですが、

この本はそういう

『当たり前』の

いろ~んな

空気化していた事柄を

網羅して紹介している本

なのですね。

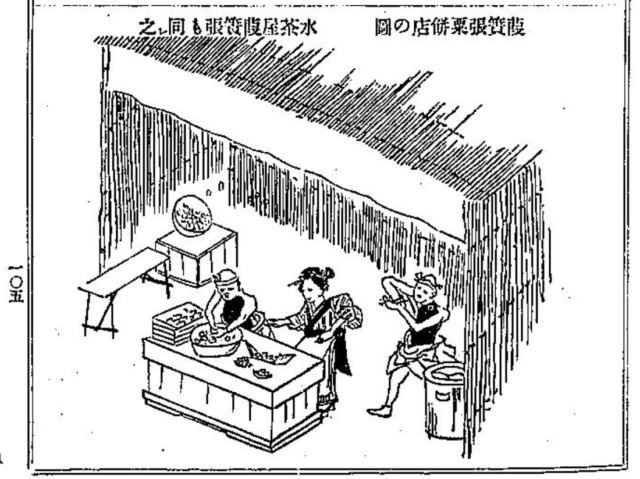

庶民がどんな食べ物を

食べていたのか。

「たまご」がいくらだったのか。

「たまご」というと、

何の鳥のたまごを

食べていたのか。

お祭りで売られていた

いなり鮨には、

何の具が

入っていたのか。

こういった、

ホントに「フツーの事」

が記されているのって、

とってもとっても

貴重なんです。

で、ですね。

こういう日々の当たり前の気づきや

考え方を記すのって

今でいうなら、

この「ブログだなぁ。」

と思いますね。

毎日更新のこのブログも

お客様とぼくたち、

そしてニワトリや卵について

見逃しやすい

日々の気づきを記してますが、

ヘンなことを書いていても

2百年後に高く評価されるかも!?

…思って開き直って書いています(笑)

ここまでお読みくださって、

ありがとうございます。