こんにちは!

たまごのソムリエ・こばやしです。

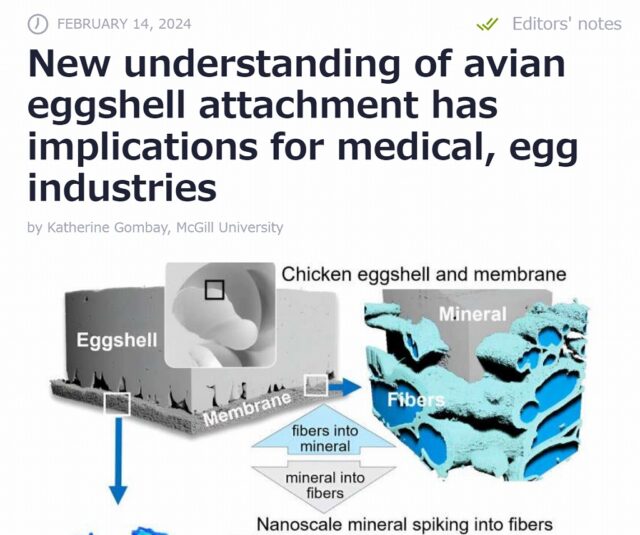

今年の5月に、卵業界にとっては

なかなか衝撃的な研究論文が

ネイチャーに掲載されました。

『卵がどのように割れるか、

そして強度と靭性機能に関する

一般的認識に挑戦する』

“Challenging common notions on how eggs break and the role of strength versus toughness”

というタイトルです。

つまり

「どうなったら

卵が割れてしまうのか、

いままでの常識に

挑戦したよ。」

という内容です。

米国マサチューセッツ工科大学・通称MITの

研究チームは、

高精度の計測機器を用いて

いろんな方向から卵に力をかけたり落としたりすることで『卵の割れ方』を詳細に計測し、

また

予測数値シミュレーションを行って

いったい何が起こっているのかを研究したんです。

なんと204個もの卵を

超精密に割って計測しています。

論文はサイトから閲覧可ですので

ダウンロードして読んでみました。

おもしろいですね~!これ。

結論から言うと

たまごは縦より

横向きが強い

ということがわかったのです。

え~!!

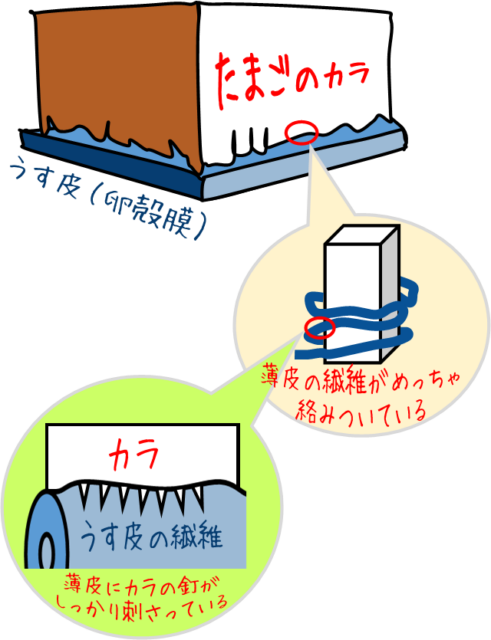

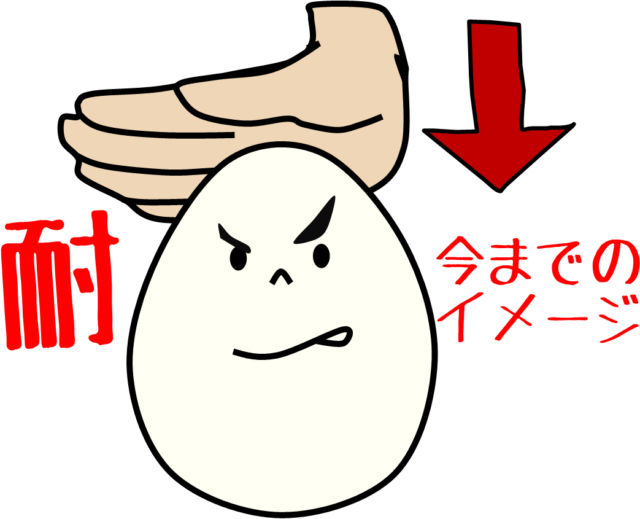

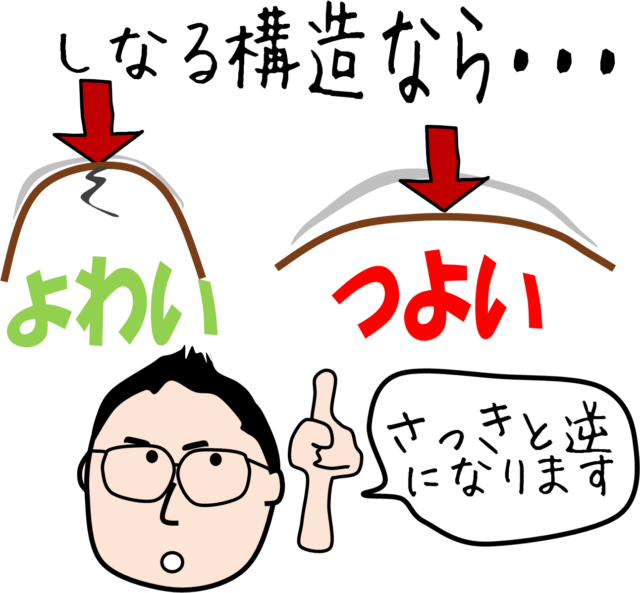

◆常識をくつがえす!?

今までの常識では

卵は

タテからの衝撃や

圧力に強い

というものでした。

なんで「タテが強い」と

されていたかというと

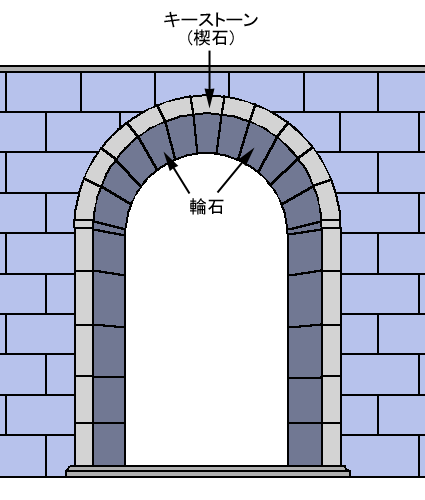

構造の違い。

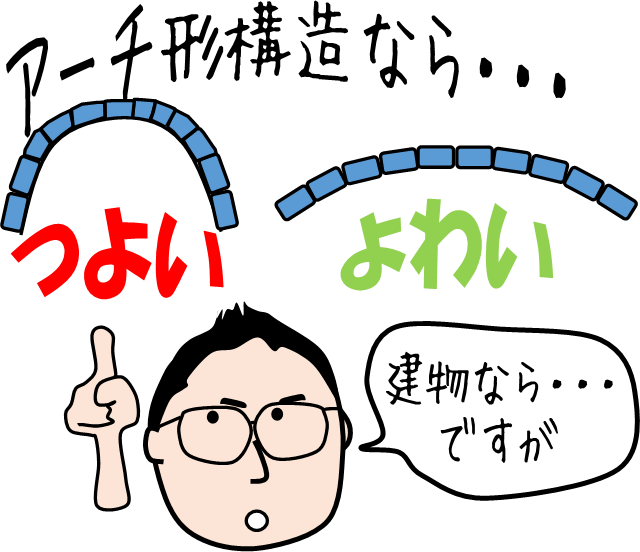

アーチ形構造って言いまして、

まるく曲がっている方が耐荷重が高い、

逆に平らに近いほど耐えられる荷重が少ない、というのが根拠でした。

僕もそう聞いていましたし、

専門書にもそう書いてあります。

じっさい、割れないことが重要な

卵パックは、卵がタテ入りですよね?

ですが・・・!

じっさいは横むき(なだらかな側面)、

つまり寝かせた状態の方が、

大きな力に耐えられることが分かったのです。

アーチ形の理屈と逆・・!

いったいどういうメカニズムでしょうか。

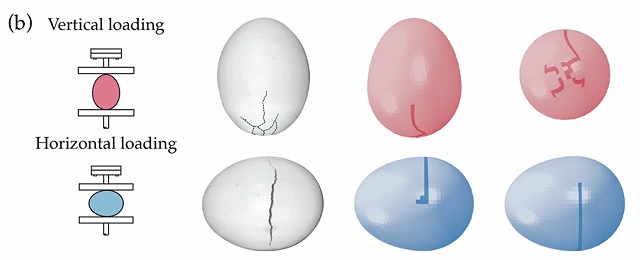

◆試験

まず、どんなふうに調べたのかというと、

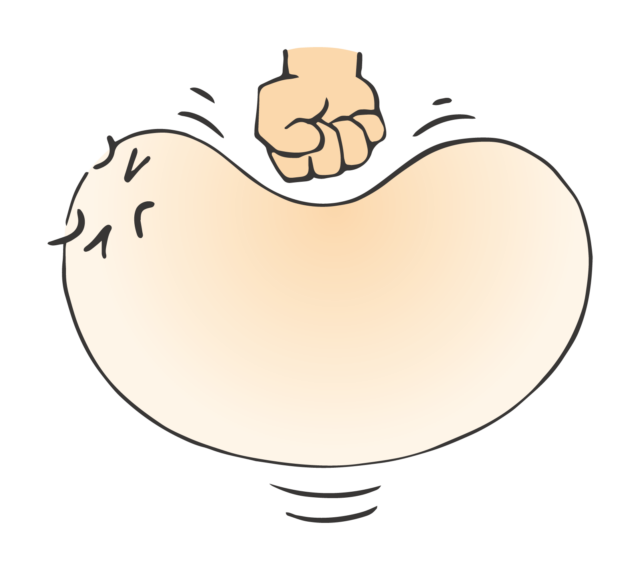

・ギューっと押しつぶすテスト(静的試験)

・落とすテスト(動的試験)

この2つを

立てた卵と寝かせた卵でやったんです。

なるほど、

じっさいたまごが破損するのって

落とすかつぶすかどちらかですよね。

理にかなってます。

で、その結果は・・・

◆やってみると・・・

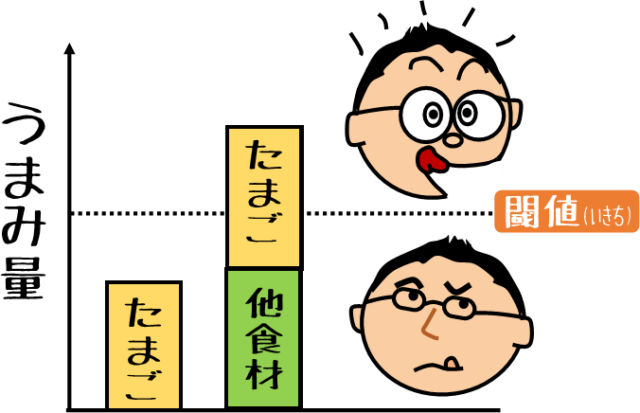

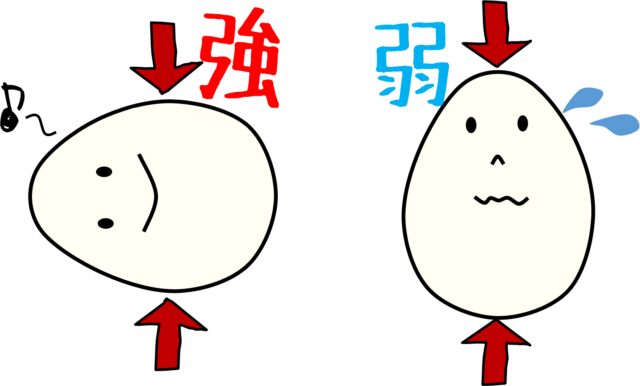

① 卵を押しつぶしたとき

・卵が割れるまでにかかる力の強さは、縦でも横でもほとんど同じ。

・でも横向きの卵の方が少し長く変形できる(しなる)

ことが分かりました。

つまり、

横向きの方が

「エネルギーを吸収しやすい=しなやか(タフ)」

ということだったのです。

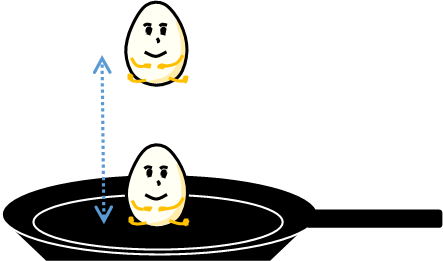

② 卵を落としたとき

ちょっとずつ高いところから落としていくと・・・

・横向きに落とした卵の方が割れにくい結果に

・縦に落とすよりも、横に落とす方が“しなる時間”が長く、力を分散できていた。

となりまして、

押しつぶす場合と同じく

落としたときも

「カラのしなり」が

大事だったんです。

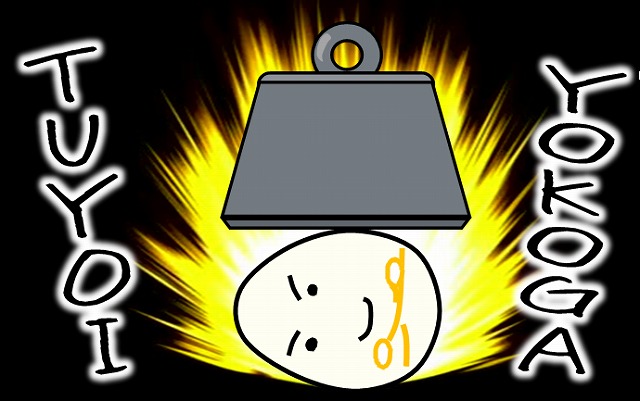

◆結論

・「卵は縦の方が強い」というのは間違い。

・卵は横向き(おなかの部分=赤道方向)で力を受けた方が割れにくい。

・卵に必要なのは「かたい強さ」ではなく、「しなやかな強さ(タフネス)」。

ということだったんですね~。

◆けっこうすごい話かも

これって、「へー。」

じゃすまないかもしれない

一大事なんですよ。

ぼくたち卵業界にとって

「割れ防止」って永遠のテーマです。

ひとつでも割れを減らすために

たまご容器には多くの特許技術が

使われています。

タテヨコ強さの新事実で、

世界で生産される数百億個の

卵の輸送形態、貯蔵形態が

ガラッ!

と変わっちゃう

可能性もあります。

いや~、ワクワクする話ですね。

ご家庭でも案外、昔ながらの「ざるに横置き」がよいのかもしれません。

ここまでお読みくださって

ありがとうございます。

(参照:Challenging common notions on how eggs break and the role of strength versus toughness | Communications Physics)