こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

たまごを運ぶパック容器。

これがないと僕達は仕事にならないわけですが、

この卵パックができて今年で100年と2年になります。

そもそも卵パックが発明されたのは、カナダの農場主が毎日納めていた卵に割れが多く、取り引き先のホテルとトラブルになっていたのを解決するためです。

最初にできたのは“紙製”のモウルドパック。衝撃吸収性がたかく、今ではちょっと高級なたまご商品に使われることが多い容器です。

そして、プラスチックのたまご容器。これができてからだいたい50年ちょっと経ちます。

こちらは包装工程の機械効率が良く、大量生産にも向いています。中身が見えるので売り場で安心、という声もあります。

〇特許やすごい機能が満載!たまごパック

あまりイメージがないかと思いますが、たまごパックって特許のカタマリなんです。

割れないような工夫、積みやすいカタチ、開けやすい仕組み‥‥‥、とにかくいろ~んな工夫が集まって今のたまご容器になっています。

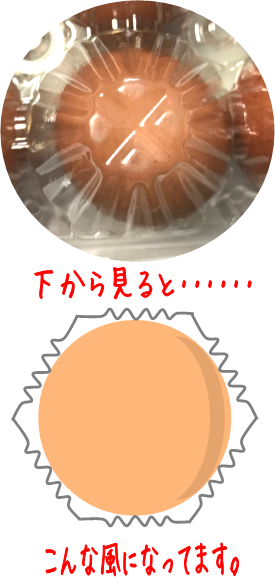

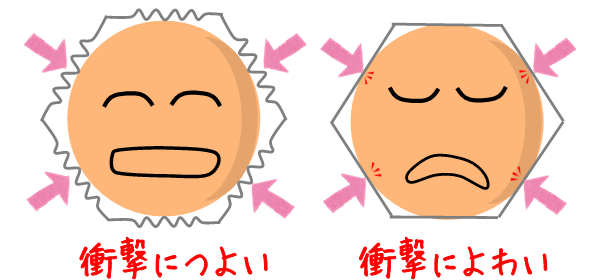

たとえばプラスチック卵パックの上下側面についている凸凹の部分。

これは、たまごと外部との接点を極力減らすためのもので、外から衝撃が加わっても割れにくいようになっています。これがあると無いとでは、耐久性がゼンゼン変わってくるんですよね。

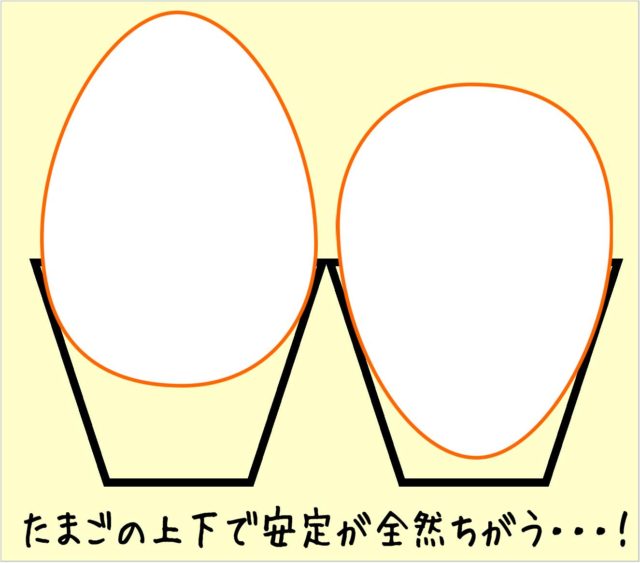

また、ちょっとすぼんだ形状になっていますが、これはコップのイメージです。

たまごは完全な楕円じゃなく、片方がちょっと細く、もう片方がちょっと丸みをおびた楕円になっています。とがった方を下に卵が入るとすっぽりと収まって安定するようになっています。

良くカンチガイされるのですが、「とがった方を下にすると保存性が良くなる」と言われるのはデマで、実際はどちらも同じです。とがった方を下にするのは容器に入れて運ぶための工夫。あくまで「輸送時の安定性」のためですね。(参照:たまごの上下で保存性が変わる・・・はウソ!【卵の迷信】 | たまごのソムリエ面白コラム)

〇実はどんどん進化している卵パック

卵パックって、実はどんどん薄くなっているんです。わずか数年前と比べても厚みが減っています。ところが耐久性は逆に上がっているんですね。

ホラ、捨てるときにパックを潰すのってすごく大変じゃないですか?

これ、上記の凸凹構造や支え部分のかみ合わせ工夫なんかのおかげでして、以前ほどの厚みが必要なくなってきているわけです。

軽くなった分、数百数千パックの卵を輸送する事を考えると、割とバカにならない燃料費やCO2量の差がでてきます。

コストをかけずに環境に良く、卵が割れない状態で運ぶかの工夫が、容器を進化させているわけです。

普段買って帰ったら捨てられるだけのたまご容器、良ければぜひマジマジと観察してみて下さいね~。

ここまでお読みくださって、ありがとうございます。