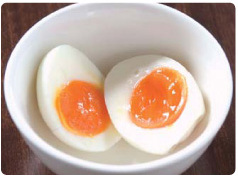

もし、「シロアリを食べた鶏の卵は健康に良い」と知ったらどうしますか?

こんにちは!

たまごのソムリエ・こばやしです。

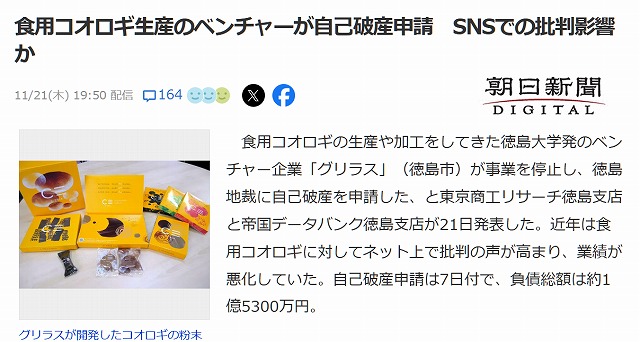

食用コオロギ生産・加工のベンチャー企業

「グラリス」さんが破産しました。

高校食物科の給食で希望者を募り

食べてもらったことから

SNS炎上したのが遠因だと、

帝国データバンクでは分析していますね。

そこから、

融資への批判だったり

もっと他の代替を研究すべきだとか

どんどん飛び火していったのを

覚えています。

なっとくした者だけが食べるなら

べつにいいじゃないか

そう思いますが、

そもそもの感覚として

やっぱり「昆虫食」には

それだけ忌避感が高いんですね。

以前にぼくは

昆虫飼育→加工して食べる

じゃなくて

昆虫→畜産動物→食べる

という、

ワンクッションあると

良いんじゃないか。

そうブログで書いたことがあります。

でも、ことはもうすこし複雑だったのです。

◆どう思うか?を調べた研究論文が発表

栄養になる昆虫の飼料を

畜産に活かそう

という試みはすでにされてますが、

「心理的にそれってどうか?」

について研究した論文があります。

昨年、東京大学・広島大学の研究で

「シロアリを摂取したニワトリの鶏肉、鶏卵に対する喫食意思および支払意思額 」(JASS システム農学会誌2023)

という論文が発表されました。

シロアリは健康成分を多く持っていて

アフリカでは薬に使わる昆虫です。

そこで「仮に」

シロアリを飼料に飼育した

鶏肉と鶏卵があったとして、

どう思うか?

もし健康に良かったら?

を調査したんですね。

『シロアリ減ると

森林にも良いです』の説明も添えて。

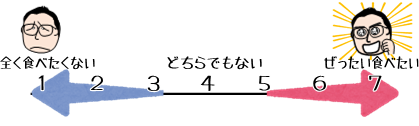

「絶対イヤ」から「ぜひ食べたい」まで

7段階評価で890名に回答してもらったのです。

結果はちょっと面白いことに。

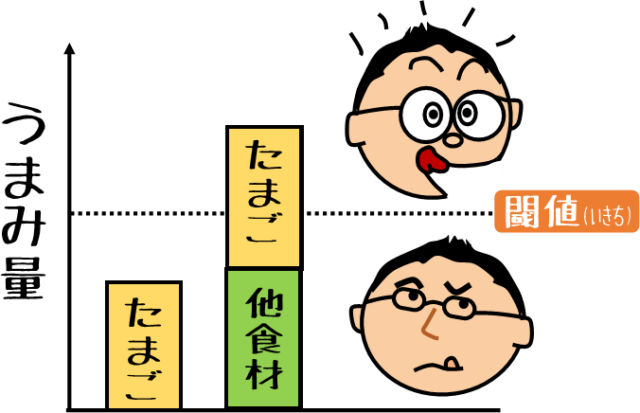

まず、好き嫌いで言うと

栄養が普通卵とおなじだったなら、

「どっちでもない」よりも

わずかに「嫌い」寄りに。

たとえ直接食べるんじゃなくても

昆虫が食に関連することが

苦手な人がけっこういる、という結果ですね。

うーん、

こばやしの考えは浅かったかも。

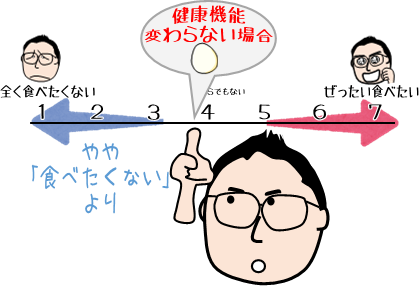

ただし、

『健康に良いんだよ。』

という場合なら、

『食べてみたい』寄りになります。

環境のため、だけじゃ弱いけど

「健康になるなら食べたい。」

という人が結構いるわけですね。

こっちの路線はありのようです。

ちなみにイギリスで同様の調査をした報告では

「食べてみたい」が日本よりだいぶ多かったそうで

日本人は特に昆虫食に苦手感が強いみたいです。

◆えっ?田舎か都会住みかでチガウの!?

おもしろいのが、

住む環境の『移動』で差がでていること。

小さいころ都会に住み

いま田舎に移住している人

がいちばん

「シロアリ飼料育ち鶏のたまご」

を食べてみたいなと思った

という結果に。

ずっと田舎住み

ずっと都会住み

このどちらも住む場所の影響は

見られなかったのです。

『田舎へ移住した人は自分事として

環境への問題意識が高いのでは?』

という考察が論文ではされてますね。

なるほど。

・・・ということは、もし、

こんな卵を将来販売したいと思うなら

都会からのIターン移住者が多い地域なら

始めやすいということですね。

たとえば

台湾積体電路製造(TSMC)の

国内第1工場進出でめっちゃ移住者が

増えてる熊本県菊陽町みたいな地域なら

買ってくださるチャンスが多そうです。

◆虫の愛で方で変わる・・・!?

あと、おもしろいな、と思ったのが

一度でも昆虫食したことがある人

は昆虫を飼料にした鶏たまごも

「食べたいな」の気持ちが高いという。

しかし、

「飼ったことがあるかどうかで変わる」。

いっぺん食べてみて

「けっこういけるじゃん。」

が、かなり有効ってことですね。

ですが、その人が

「昆虫を飼ったことがある」

ならば、「やっぱちょっと・・・」と

『食べたくない』が高くなるんです。

つまり昆虫を

「飼ったこと無い」×「食べたことある」

そんな人がいちばん鶏卵を

「食べてみたい」と思ってくれる結果に。

虫に親しみを持ってるからこそ

「飼料にするなんてダメだよ。」

と思っちゃうわけですね~。

他にも

北海道や中部地方は

「食べてみたい」が多い、とか

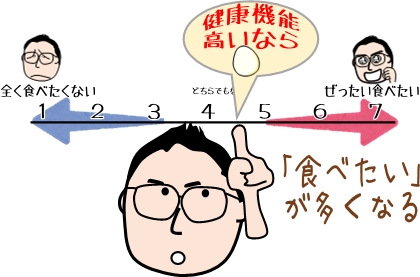

健康機能が高いならば

女性が「食べてみたい」が増える

など、

いろんな要素が絡み合っていて

人の嗜好の複雑さは

大変面白いです。

今のところ僕たちは

昆虫飼料のたまごは

考えていませんが、

将来のために

思考と知恵をめぐらせておく

必要があるとは思ってますね~。

ここまでお読みくださって

ありがとうございます。