こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

日本テレビ朝の情報番組「ZIP!」様にて、「ひと工夫で極上の卵かけご飯」特集で出させて頂きました!

ちょっとビックリの変わり種のたまごかけごはん2種ご提案をしております。

この特集ではいろんなTKGを提案していまして、かなり面白い内容でした。

案外シンプルな卵かけご飯を毎朝食べられる方も多いかと思いますが

ちょっと工夫をするだけで、

普段の朝食がテンション上がるメニューになります♪

こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

日本テレビ朝の情報番組「ZIP!」様にて、「ひと工夫で極上の卵かけご飯」特集で出させて頂きました!

ちょっとビックリの変わり種のたまごかけごはん2種ご提案をしております。

この特集ではいろんなTKGを提案していまして、かなり面白い内容でした。

案外シンプルな卵かけご飯を毎朝食べられる方も多いかと思いますが

ちょっと工夫をするだけで、

普段の朝食がテンション上がるメニューになります♪

こんにちは!

たまごのソムリエ・こばやしです。

江戸の昔は、

病気を治すとなると

という考えが主流でした。

本草学、と呼びまして、

いろんな医学書物が

書かれています。

ただ……

そんな中で

という面白い本が

出されていました。

これ、

という

コンセプトの本なんです。

今で言うなら

とか

みたいなカンジでしょうか。

この本、

かなりのベストセラー

なんですよ。

何度もバージョンアップしながら

重版されていまして、

寛永七年(1630)・寛永十九年(1642)

・正保三年(1646)・承応三年(1654)・

寛文十一年(1671)・元禄五年(1692)

・元禄七年(1694)の各版があります。

うーん、すごいですね!

さて、

この和歌食物本草には

という和歌が載っています。

現代にいる我々には

ちょっとわかりにくい

ですが、

『しぼりはら』とは「渋腹」

…と書いて

ひどい下痢腹痛のこと。

『ゑな』とは

出産後の胎盤と

へその緒のことです。

つまり、

という意味ですね。

じっさい、

卵に豊富な

グルタミンなどの

アミノ酸が不足すると、

腸内にウィルスが侵入して

お腹を壊しやすくなりますし、

同じく卵にたっぷり含まれる

ビタミンB2やルテインは、

網膜の働きを助け

目の充血を解消してくれます。

こうやって

歌になっていれば、

体調が悪い時に

…と思い出せるだろう。

そういう考えですね。

うーん、面白い。

また、

食材の効能だけじゃなく、

「芋こそは あぢはひからく 平のもの しよびやうのどくぞ ふかくつゝしめ」

(芋こそは 味わい辛く 平のもの 諸病の毒ぞ 深く慎め)

のように、

効能だけじゃなく

・・・みたいな注意事項も

たくさん載っていました。

和歌で伝える……

これは当時、

すっごい発明

だったんですよ。

この本の後発品として、

『職人の技術』や

『料理の技術』など

いろんな分野で

『和歌で教える本』が

出版されることになります。

僕たちも、

ちょっとしたコツや

健康情報なんかを

『歌って覚えてみる』

これって

現代でも充分

通用しそうですね!

試してみると面白そうです。

ここまでお読みくださって、

ありがとうございます。

こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

少し前ですが、週刊プレイボーイ様にて「温泉たまご大研究!」と題して、温泉玉子の記事を載せていただきました!

温玉の歴史からその魅力・ブームの理由まで、2ページ盛りだくさんの内容です。

個人的にも温泉玉子、大っ好きなんですよね。

本来ならこの3倍のページで説明したいくらい(笑)

歴史的には伝説など含めると古くからある温泉玉子ですが、広く普及したのはここ数十年という、実はかなり新しい玉子料理なんです。

それは、温泉玉子のキーとなるのが「正確な調理温度管理」だから。

なにせ「黄身が固まり白身が固まらない絶妙の温度」でじっくり温めないとできない料理ですから、かまどの火で作るのはちょっとムズカシイのですね。

正確な火加減と正確な温度計

コレが無い昔には、

偶然その温度になる“温泉”でもない限り、作れない幻の玉子料理だったわけです。

世界でも温泉玉子が食文化として存在する国はほぼありません。

英語でも「onsen-tamago」です。

超レア料理なんですね~。

逆に言うと、温度だけしっかりと守れば、

誰でも絶品の温泉玉子ができますので

実は大変優秀な玉子料理でもあります。

いろんなアレンジがしやすいメニューでもありますので、ぜひ!温泉玉子の調理をマスターして楽しんでくださいませ。

こんにちは!

ひなまつりがもうすぐですね!

3月3日って、実は卵や鶏とすんごく関係が深い日なんです。

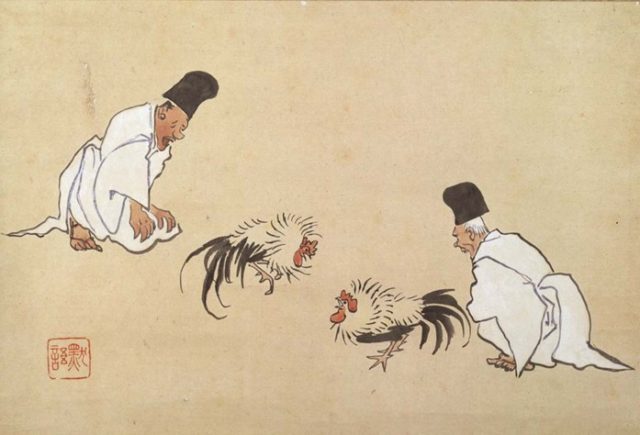

〇宮中で千年つづく「闘鶏占いの日」

毎年3月3日は「鳥合(とりあわせ)」といいまして、平安時代より続く「闘鶏の日」として宮中行事が行われる日です。

鶏どうしを戦わせることで今年の五穀豊穣を占う重要な催しなんですね。

ちなみに『ひな祭り』の「ひな」はヒヨコのヒナと語源が同じ。

「ひひ」と鳴く小さくてカワイイひよこ →「ひな」と呼ぼう。

→「小さくて可愛いもの」な人形も「ひな」と呼んじゃおう。

こんなカンジでどっちも「ひな」と呼ばれるように。

「ひな祭り」と「鳥合(とりあわせ)」どちらも平安時代の京都から始まっていて同じ3月3日のもの…起源にも共通するものがあるのかもしれませんね。

〇風水でも3月3日に縁起が良い、卵と鶏肉

ちなみに3月3日には、黄色や黄金色のものを食べると風水で金運が向上するそうです。

すなわち卵や鶏肉がとっても相性が良いわけです。親子丼や鶏そぼろ丼などがグッドじゃないでしょうか。

そして、たまごの旬は春です、千年前にはこの時期しか食べられない季節のぜいたく食材が卵だったんですね。 今でも一番鶏の産卵コンディションが良いのは春先です。

ぜひ、関係の深い3月3日に、たまご料理を楽しんでくださいませ~。

こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

とんでもない寒波が来てますね~。

さて、海の向こう、アメリカでも寒さが続いています。

先日、カンザス州のハイウェイパトロール隊がSNSで一枚のたまご写真をアップしました。

おお・・・!

たまごの中身が出る途中でカチンコチンに凍ってます!

これはスゴイですね。

『もし寒さで車が動かなくなった時は、カンザス州緊急対応サービスがありますので、慌てず連絡してくださいね!』

とのメッセージに添えての写真だったんですね。

これは判りやすいですね~。

こばやしは20代の頃、カンザス州の隣の隣の州サウスダコタという所に半年ほど住んでいたことがあり、冬に車がハイウェイで故障して凍死しかけたことがあります。

ガソリン計のメーターが凍り付いてガス欠に気づかなかったのです。

大陸の冬ってめちゃくちゃ冷えるんですよね。毎夜気温はマイナス20℃近くまで下がり、車のフロントガラスが寒さで収縮してヒビが入るくらい……。

運よく通りかかった車に助けてもらいましたが、このハイウェイ緊急サービスを知っていればもっと安心していられたでしょうね。

日本の寒波も大変ですが、みなさま暖かくしてお気を付けてお過ごしくださいませ~。

(local News that matter /It’s so cold in Kansas, Highway Patrol says an egg did this)

こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

以前に「マツコの知らない世界」さんで出演させてもらった際に『ゆでたまごは少量のお湯でゆでるべき』と話したらけっこう大きな反響がありました。

(関連:「マツコの知らない世界」でご紹介した『究極のゆでたまご』作り方 | たまごのソムリエ面白コラム)

本日はなんでそうすべきなのかを、ご説明しますね。

その理由は2つあります。

その① 割れ対策

ヨーロッパの料理専門書なんかを見ていると、『ゆでたまごを作る際は沸騰させてはいけない』と書いてあることがあります。

これは、沸騰した際のグラグラ泡によって、卵が持ち上げられたり沈んだりすることで底面とカラがぶつかって割れてしまうから。

たしかに、70℃以上の熱があれば卵はじゅうぶん固まりますから、グラグラ沸騰させる必要は無いんですよね。

ただ……沸騰させずに高温を維持するのってすっごく面倒くさいですよね!?

それならそもそもの茹でる水の量を、卵の高さよりも低くしておけば解決です。

水が少なくてもふたをしておけば、蒸気でちゃーんとゆであがります。

東南アジアには「焼きタマゴ」なるものがあります。

これは、網やオーブンで殻ごと卵を焼いてゆでたまごを作る手法です。

つまり、熱が充分伝われば水が無くってもオッケーなんです。

その② すばやく冷やせる

美味しいゆでたまごには、加熱時間をキッチリ守る事、これが一番大事です!

例えば半熟なら熱湯に入れて6分半

この時間さえしっかりと守れば、誰が作っても極上のゆでたまごが作れます。

逆に言うと、冷やす際に手間取ってしまうと、出来上がりが変わってしまうという事です。

たっぷりのお湯でゆでた場合、

水で冷やして加熱を止めようと思っても、

すぐに冷えないんですね。

あわててやけどしないように鍋を動かすのもタイヘンですし…

でも、ちょっとの水で蒸すように加熱しておくと、上から水道の水をジャーッと入れるだけでサッと冷えます。

「お湯中で割れない」

「すぐに冷やせる」

単純ですが大きな要素です。

あ、あと、水道代とガス代が少なくてすむ、というのも大きいですよね!

チョットの水でゆでたまご

ぜひお試しくださいませ~。

ここまでお読みくださって、ありがとうございます。

人気5種類ソムリエたまごお試しセット

製品、サービスに関するお問い合わせ