卵を「割る」は非常識だった

こんにちは!

たまごのソムリエ・こばやしです。

少し下ネタが入ります。

僕が若いころ、お酒の席で

「『フロントホックブラ』って何か知ってる?」

というひっかけ(?)クイズ遊びがありました。

問いかけるのは男性に、です。

「ええと、こうやって前になっているホックを外すやつ。」

男性でしたら、ほぼ、

こう答えるんですね。

時にはジェスチャーまでつけて。

それを、

「下着は外すものじゃなくて付けるもんでしょ!」

とツッコんで笑う。

たわいない遊びですが、

こばやしがひっかかった際は

「たしかに・・・!」と

無意識に持っていた男女の視点の違いに

気づきビックリしたのを覚えています。

いまは男性でもトップの下着をつける人が

わりといらっしゃるそうですが、

当時は20代そこそこ独身男性ばかり、

そんな友人との仲間内では

もう外すことしか考えてなかったんですね(笑)

話は変わって「卵」。

あなたはたまごの中身をカラから

取り出すことを、なんと言いますか?

「割る。」ですよね。

しかし

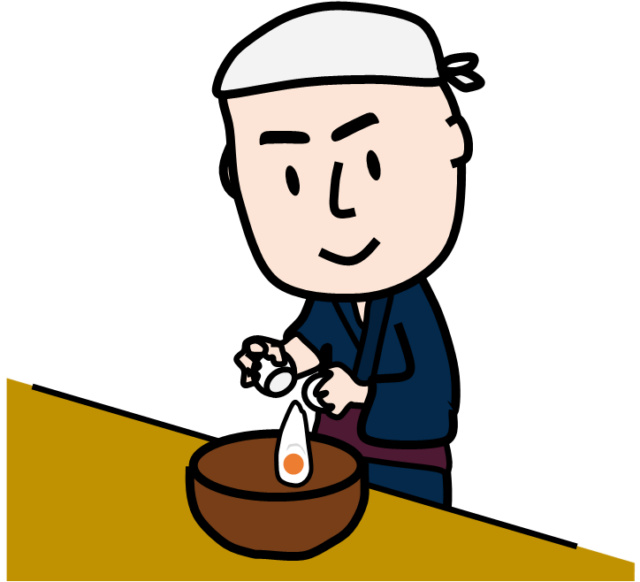

江戸時代初期の料理書には、

調理のため卵を割ることは

卵をつぶす

卵をあける

と書いてありました。

なぜなら、

『卵を割る』とはそもそも、

ヒナが卵を割ることだから。

食べるために割る、じゃなくて

生れ出るために『中から割る』

卵が食材として普及していなかった

江戸初期のころまでは、

少なくともそういう共通認識でした。

調理のため中身を出すのは、

その「生まれる」という行動を停止する。

だから「卵をつぶす」なんですね。

割る→内側から

あける・つぶす→外側から

ということ。

冒頭のフロントホックと同じで

視点が逆だったんですね。

なかなか興味深いです。

調理する際に「たまごを割る」

が一般用語として使われだしたのは

18世紀中ごろ、江戸時代の中ごろから。

◆仏教により食べていなかった

日本では、奈良時代に仏教が広まってから

安土桃山時代ごろまで800年ほど

表向き卵は食べるのが禁じられていたんですね。

『食材』じゃなかったんです。

それが、

ポルトガルやオランダなどの

海外文化が入ってきたことで

「たまご美味しいじゃん。」

「生き物じゃないし食べても良いよね?」

と、認識が変わっていったのです。

その意味では、

「割る」じゃなくて「あける」「つぶす」

の呼び方だったことは、

生命への敬意と「申し訳ない。」という

想いが強かったんだろうな、と感じます。

そして「割る」へ変わっていった

ということは、「単なる食材」へと

認識が変わっていったとも言えます。

言葉一つでも、

こういった経緯をときに思い出して、

生命を頂くことへの敬意をじぶんも

忘れないようにしていかなくちゃですね。

ここまでお読みくださって

ありがとうございます。

(参照:江戸時代の料理本にみるたまご料理について)