めっちゃ選択肢の多かった江戸時代の卵料理

今回は江戸のたまご話です。

こんにちは!

たまごのソムリエ・こばやしです。

「今日はたまご料理よ♪」

・・・と言われたら、

あなたは『なんの卵』を想像しますか?

えっ!? なんのって・・

「たまごって言ったら

ふつーの卵でしょう?」

と、答えるんじゃないでしょうか。

あるいは

「どのブランドの

こだわり鶏卵か、ってこと?」

とおっしゃるかもしれません。

いま、

日本で流通する卵の99%は鶏卵、

「ニワトリのたまご」です。

でも食べられているのは、

鶏の卵だけじゃありません。

「うずら卵」かもしれないですよね。

現に、うずら卵のだしまきを

名物にしている料理店さんもあります。

超レアですがエミューやダチョウ卵だって

手に入れることも可能です。

とはいえ、一般的にわが国で

「たまご料理を作る」となると

そこは“鶏卵”一択、悩むことは

まずないですよね~。

しかし!

いまからわずか200年ほど前の日本は

いろ~んな鳥の卵を

料理で使っていました。

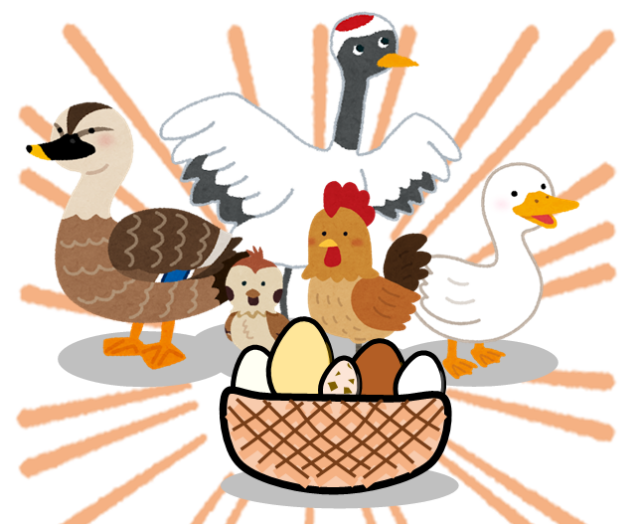

◆多様な江戸たまごワールド!

江戸時代の食材について書かれた本草書

『本朝食鑑』(1697年)によると鶏卵のほかに

ツルのたまご

鶩(あひる)のたまご

野鴨のたまご

雀のたまご

のあわせて5種が

『たまご料理として使用されている』

と記されています。

食材の本に載るくらい一般的に食べられていた卵たち、ということですね。

へー。

この5種の鳥はどれも雑食性、つまり、

卵の味が濃くなる『動物性たんぱく』も餌として摂る鳥たちです。

ツルの卵が

いちばん高級品だったそうで、

その肉と卵は万病に効く、

とのいわれがありました。

鶴はドジョウなど

ちょっと大きい小魚もよく食べますから

卵の味もけっこう濃厚だったかもしれません。

もし現代に続いていたら、

「今日はオムライスだから

大きめの野鴨のたまごに

しようかしら。

明日はおでんだから

贅沢にツルね♪」

・・・なんてことに

なっていたかもしれません。

まず

『たまごの選択』からはいる

たまご料理生活。

うーん、なかなかステキかも!

ちなみに現代では

雀とツルは鳥獣保護管理法で

保護されていますから、

卵をもし見つけても

捕って食べることはできません。

残念!

◆鳥の肉はもっと種類があった

じゃあ

「もっと他の、たとえばハトやサギの卵だって食べたんじゃないの?」

とも思いますが、

じっさいは親鳥は捕れるけど

巣は探すのが難しかったり

卵数が少なかったり、

卵の流通としては無理がある鳥種が

多かったのでしょうね。

だって、

江戸の料理本に載っている「鳥肉」は

卵の5種類どころじゃなく、

すんごく多いんですよ。

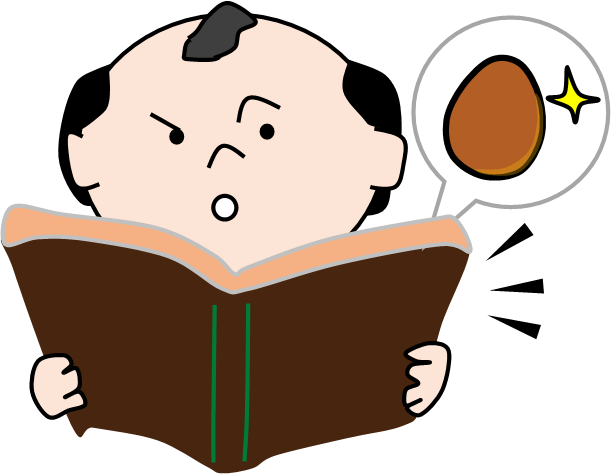

鳥料理が詳しく載っている江戸の本、

四条流の料理指南書『当流節用料理大全』

には、

なんと82種類の鳥肉と

汁物や焼鳥などその調理方法が

記されています。

文献からひろってみると、

真鶴、こん鳥、黒鶴、真雁、雁金、白雁、

海雁、真鴨、僧鴨、真崎鴨、吉崎鴨、足鴨、

口鴨、小鴨、あぢ鴨、嶋あぢ鴨、赤頭鴨、

川喰鴨、ひでかげつけ鴨、羽白霜振鴨、鈴鴨、

大赤頭、神子鴨、ほひらき鴨、黒鴨、大鷺、

黄色鷺、せせり鷺、いそ鷺、へらさぎ、

かささぎ、おし鳥,山鳥、初ばん、

小鳥鴫(しぎ)、羽根まだら鴫、雲雀鴫、

山鴫、けり、山けり、みそごい・・・

うーん、

現代では聞いたことない鳥も多いですね。

こん鳥(昆鳥?)って空想上のトリ

だった気がしますが、

軍鶏のことを鵾鶏(昆鶏・こんけい)とよぶ

地域がありますので、それかもしれません。

ほかの江戸料理本だと、

大きめの鳥として

鶏、家鴨、雉子(きじ)、水鶏、鶏、鴨、

千鳥、鷭(ばん)、雁、野雁、鴨、真鴨、

白鳥、鶴、鷺(さぎ)、青鷺、五位鷺、

クイナ、鷹など19種類

樹に暮らす陸鳥で、

鳩、山鳩、燕、雲雀,雀,ツグミ、ムクドリ、

ヒヨドリ、モズ9種が常食として載っています。

これぜんぶ、

それぞれのレシピがあるくらいには

食肉として食べられていましたから

すごいもんだなぁ、と感じますね~。

ぜんぶ現代に残っていたら、

スーパーの売り場はとんでもないことに

なったかもしれませんね。

ちなみにこれらの料理書は、

国文学研究資料館の国書データベースで読めます。

軍鶏や親鶏などの調理は、

野鳥のための調理法や味付けが

ヒントになることもありますので

ぜひ和食料理店さんはいちど

ご覧になってみてはいかがでしょうか。

ここまでお読みくださって

ありがとうございます。

(参照:江戸時代における獣鳥肉類および卵類の食文化 江間三恵子 日本食生活学会誌 Vol.23 No.4(2013))