こんにちは!

たまごのソムリエ・こばやしです。

たまご鶏のことわざ第95弾、

今回はイタリアから。

<ニワトリはくちばしから卵を産む>

(dal becco vien l’uovo)

想像するとすごいですね。

もう少し長いバージョンもありまして、

『牛は口から乳を出し、

ニワトリはくちばしから卵を産む』

と前にウシが付くことも。

いったいどういう意味でしょう?

これは、

『食べたもので

良し悪しが決まる』

という意味です。

「ちゃんと野菜を食べなさい。

“クチバシから卵を産む”って

言うでしょう?」

なんて風に使います。

転じて、

『良い結果を出すなら

良いインプットが必要』

という意味でも使われます。

なるほどですね~。

あまり意識しないですが、

僕たちの体は

頭のてっぺんからつま先まで、

髪の毛一本残らず

『食べたもの』でできています。

あなたの体をつくる『素材』は、

口から入ったものだけ・100%。

なんですね。

だったら

良いものを食べれば

高性能なパーツになるし、

わるい物しか食べてなければ

できたパーツだって

ちゃんと動かないこともあるだろう。

という考えは

シンプルに『食』というものの

意義を表しています。

◆良い学びが良いアウトプットに!

また、『よい結果』に対しても

同じですね。

僕たちが発する言葉、文章、

考え方や行動って

以前に触れ学んだモノからしか

生まれることはありません。

一枚の絵を見たこともないのに

黄金比の構図はわからないですし、

ラテン語を見たこともないのに

その韻を踏む詩は作れないのです。

かつてシェイクスピアは

世界の人を魅了する

37の戯曲を書きました。

その中には

『当時存在した言葉』の

8割近くが使われているそう。

当時のあらゆる言葉

あらゆる表現を駆使していた。

つまり、

その言葉を『知っていた』わけです。

彼の知識として

インプットしていた。

だからこそ

シェイクスピアの戯曲は

庶民から貴族まで

みんなが泣いて笑って楽しめる

魔法のようなエンターテインメント

として親しまれたんです。

じっさい「ハムレット」を読むと

めっちゃ下品な下ネタのダジャレから

流れる小川のように韻を踏む愛の言葉まで

「どうやって思いついたの!?」

と言いたくなるバラエティーさがすごいです。

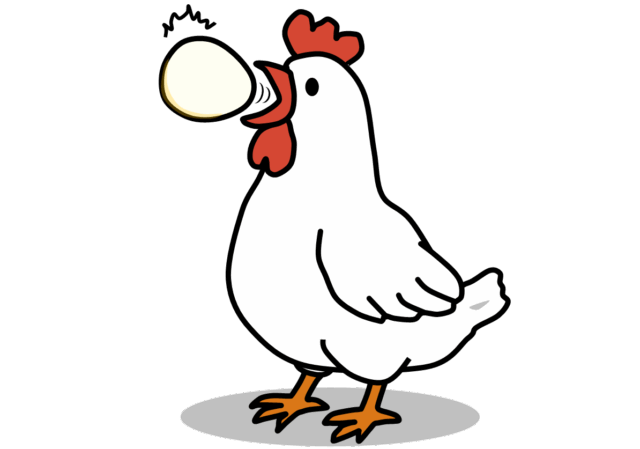

◆たまごはマジで餌に影響される

そして、

卵の品質は

ニワトリが食べる飼料に

おおきく影響します。

たまごが産まれる

直前2週間の飼料の影響が

たまごのおいしさに

たまご料理の特徴に

ものすご~~く出ます。

たとえば

暑くてバテやすい季節から

涼しくなってエサの食べ量がアップすると

その2週間後に

卵の品質が良くなるんですね。

また、季節別のたまごのために

エサを切り替えた時も、

その影響は2週間後から出てきます。

<ニワトリはくちばしから卵を産む>は

生き方としても

実際のたまご品質に関しても、

真実そのとおり、

ステキなことわざだなぁ、と思いますね。

ここまでお読みくださって

ありがとうございます。